“潮平两岸阔,风正一帆悬”,看到《江帆山市图》,一刹那想到这句唐代诗人王湾名诗《次北固山下》中的颔联。

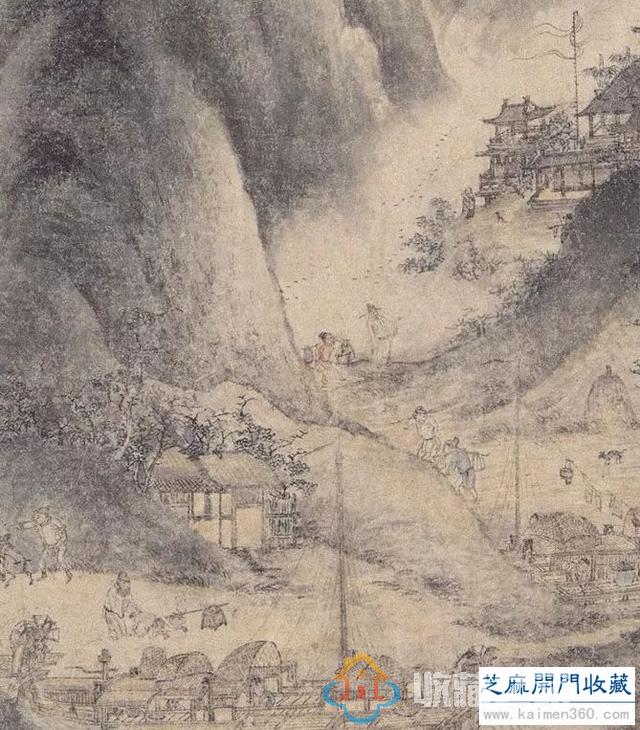

《江帆山市图》

《江帆山市图》作品画幅不大,纵28.6厘米,横44.1厘米,纸本设色,裱成长卷。属于台北故宫博物院收藏的国宝级藏品,同时又定为限展品,也就意味着该画最少3年展出一次,每次展期不超过42天。借台北故宫博物院“国宝的形成——古书画菁华特展”机缘,能近距离观察这件久未展出的国宝级作品,真是一件令人愉快的事。

▌山水画风

本幅画左侧主峰浑厚敦实,且呈现出略微右倾的态势。与北宋传燕文贵(约967~1044年)的《江山楼观图》(大阪市立美术馆藏)极为相似,也与宋佚名《溪山图》卷(上海博物馆藏)、宋传燕文贵《溪山楼观图》(台北故宫博物院藏)的风貌比较接近。

宋代(传)燕文贵《江山楼观图》 大阪市立美术馆藏

宋代佚名《溪山图》卷 上海博物馆藏

宋代燕文贵(款)《溪山楼观图》 台北故宫博物院藏

这几件作品画北方山水千岩万壑的宏伟景观,由近而远层层堆栈,山体的轮廓线浓重,复以明确的短皴配合墨染来描绘粗砺的岩石肌理。而《江帆山市图》与之有所不同的是,该图以略似雨点皴的皴笔,层层皴擦出山体的质感,其笔法细腻,圆转婉润,几乎不见皴纹。又渲染精细,使人感觉既苍厚又秀丽,显属燕文贵一系风格之传派作品。

燕文贵是浙江吴兴人。原为军人,后活动于京师,为画院待诏高益赏识,推荐入画院任职。他善画山水、人物、舟车,绘山水常作高峰巨岩,山峦错落相叠,营造出画面的空间深度。山谷中则有重楼、院落与行旅散列其间,屋宇和人物的尺寸虽小,却描绘精细工整,一丝不苟。这种将各色景物安排在画面中,使之变化多巧的景致被称为“燕家景”。

文献记载,燕文贵也擅长界画。界画在北宋初是重要的画科,宋刘道醇《圣朝名画评》一书曾设立《屋木》门记载甚详,当时的界画之翘楚为郭忠恕,其特色是“上折下算,一斜百随,咸取砖木诸匠本法,略不相背,其气势高爽,户牅深秘,尽合唐格”。

本幅中出现的许多亭台楼阁,皆以笔直、均匀的线条画成,相当谨细准确,其宛然在望,可游可居,可谓生动地诠释了燕家景致。

画中峰峦又有主辅之别,形成合抱之势,前有案山回护,后有靠山矗立,在这藏风聚气的山谷中又有小山一座,建有一组规模不小的建筑,若以古建选址的风水观之,此处背山面水,负阴抱阳,似有“四神砂”之布局,诚为风水宝地。

《江帆山市图》建筑局部

宋代马远《踏歌图》局部 北京故宫博物院藏

宋代(传)夏珪《秋山阁道图》 明尼亚波利斯艺术馆藏

这组建筑若说是寺庙,但未见唐宋寺庙的重要组成——塔,同时也不见标准的殿宇格局。而前面有敞廊,中有敞厅、敞阁显示出建筑依山就势,格局比较灵活。山腰上还有绕山长廊,这种长廊在宋马远《踏歌图》(故宫博物院藏)和传夏珪《秋山阁道图》(明尼亚波利斯美术馆藏)中均有体现。

此外山顶建有高亭,烟霭之间还隐约可见山后更远的重重楼阁。其结构精严,鸱吻高耸,这些元素无不显示出这是一处规制较高,营造讲究的建筑。

此处有两个细节值得注意:一是院内有高入云端的幡杆和飘扬的旌幡,让人想起了佛家六祖慧能心动云幡的典故。二是前坪山崖上有一剃发人物站立,衣着宽袍大袖。与画中其他人物窄衣束腰,戴头巾幞头明显不同,其通体斜格纹路极似俗称“福田衣”的袈裟。由此推断此处建筑为寺庙应无大碍。

从题材来看,《江帆山市图》是一件较少见的行旅内容风俗画作品。描写民俗和城乡风物的风俗画起源很早,据唐代裴孝源《贞观公私画史》记载,晋明帝就画过《杂人风土图》,东晋王廙也画过《村舍会集图》。但直到五代,这类作品并不多见,绘画描绘的题材还是以人物,特别是贵族生活为主。

北宋时代城市和工商业逐步繁荣,在城市管理上又拆除坊墙、解除宵禁,市民文艺兴起,使人物画的主题、题材范围和表现手法比唐五代有明显的变化和拓展,使平民市井乡村生活成为重要的表现对象。风俗画表现的生活杂事、戏耍瑞应以及带着很浓人情色彩的神仙道释内容,都属民众喜闻乐见。无论是宫廷或在民间都成为非常流行的题材。

这类作品不同于一些重大题材,没有惊人的场面,一般用极精细写实的手法,罗列一些繁琐的事物细节,使观者为了辨认清楚而不得不去仔细端详,既有欣赏的乐趣,又能领略绘者的高超技巧。琐屑小事中充满温和的人间情味,让人感受到难以言表的慰藉。成为宋代人物画中最有特色的部分。

宋代刘道醇《圣朝名画评》中记载过宋初江南叶仁遇所作《维扬春市图》,描写扬州商业交易市场中“土俗繁浩,货殖相委,往来疾缓之态”;高元亨画《从驾两军角抵戏场图》,“千变万状,求真尽得,古未有也”。此外,还记载山水画家燕文贵画过《七夕夜市图》,描绘汴京自安业界北头向东至潘楼竹木市一带的真实景物,“状其浩穰之所,至为精备”。又有《舶船渡海图》大不盈尺,而具樯、帆、槔、橹及舟人指呼奋踊之状,风波浩荡,岛屿相望,有咫尺千里之势。可见燕文贵也是一位风俗画高手。

《江帆山市图》之风俗画内容,颇耐人寻味。此画似分为几个段落穿插于其中。

画面右侧江水宽阔,画水用笔细挺,波光粼粼,江面上帆船一艘,风帆饱满正驶向对岸。对于船只描绘颇为精详。船上共有五人,船顶矗立一位官员装束的人物,着官服官帽(幞头)正翘首眺望对岸,另有侍童、船夫四人各司其职。

《江帆山市图》局部之帆船、鸡笼、官员

船只的结构和设备绘制也一丝不苟,其中船篷顶有一鸡笼畜养着雄鸡一只,停泊于江岸的有两艘船顶也有一只公鸡罩在大竹笼里,这种设置应是用来报晓取时的,在(传)宋人何荃《草堂客话图》(故宫博物院藏)的庭院之中亦能见到,看来是在没有钟表的时代,用来报时的活“闹钟”,是客船行旅中的重要配备。

宋代(传)何荃《草堂客话图》局部 北京故宫博物院藏

几艘形制相似的船停靠在岸边,与江面上的船只一样,船只的门窗、绞车、固定船只的碇石,以及船舵和船舵的横杆等均描绘得清清楚楚。桅杆上晒有客旅之衣物,相当真实地将客船行旅之情形展现了出来。在北宋张择端《清明上河图》(故宫博物院藏)中的船上亦有相似的图像。

《江帆山市图》局部

宋代张择端《清明上河图》中的晾衣服场景 北京故宫博物院藏

在岸边岔路处有旅店一间,屋舍凉棚、桌椅俨然,店中有旅客正在用餐,店门口还有两只驮着货物的驴子,店外和船上又各绘有一只小狗。旅店之后是以淡墨扫出的平缓的坡岸和远山,远处又有房舍若干,大门口斜挑的酒幌显而易见,可知又是一间旅店。更远处的山道间,可见骆驼成队走向轻烟笼罩的山口。驼队的形象在《清明上河图》中亦有体现,此处细节或可暗示《江帆山市图》表现的是北方风景。

《江帆山市图》局部之驼队

宋代张择端《清明上河图》中的驼队 北京故宫博物院藏

岸上有驱驴者,正在往山中进发,山下栈道结构清晰,蜿蜒绕到山后。那位在船顶出现的官员装束的人物,在画面又出现了两次,一次是接受放下行囊的仆役跪拜,另一次是在山冈上行走,身后还跟着一名负重的仆役。这位官员身体后仰,缓慢爬坡,似欲走向山中古寺,山间寺宇环抱,山谷中轻烟凝白,飞鸟结阵,当为黄昏景色,颇有悠远旷渺的情境。官员左手捋须,抬头观赏,这个局部非常有诗意,不正契合陶渊明诗“山气日夕佳,飞鸟相与还”么?而山上寺庙前那位站立的僧人与之高下相对,好似在眺望久未谋面的老友。

《江帆山市图》局部

这位官员在图中一再出现,应为本幅故事之主要人物。加上行舟、旅店、寺院、商旅等元素,使画面充满了叙事性,细细看来让人饶有趣味。虽无法将这些段落做绝对正确的连接,从而解释山村繁忙活动的情形,但这些画面记录却将早期商陆旅行和船运之习俗细致呈现出来,成为相当有价值的图绘史料。

▌特殊建筑

画面正中的旅店,除了细致描绘出休憩饮食的客商和桌椅之外,有赖本次特展能近距离观察原作,发现在画中店外不远处山坡下,有一处锥形物,因笔墨略有模糊,平时很容易被忽略,仔细辨别可知为圆形平面,穹窿结构,拱形门洞而覆以茅草,阔狭可供一人坐卧,与平常所见的木构建筑迥然有别。这种建筑物称为“庐”。

《江帆山市图》局部

忽然想到2017年引人注目的北京故宫《千里江山》特展,明星展品《千里江山图》中有两处草庐形象,有学者在《故宫博物院院刊》上撰文,推断其中一处为匡神庙,并把它作为《千里江山图》是图绘庐山的证据之一,实在是令人心生疑窦。

宋代王希孟《千里江山图》卷中的草庐 北京故宫博物院藏

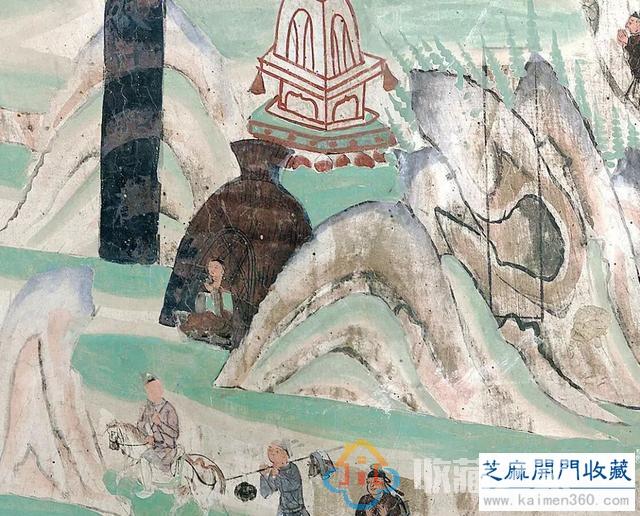

庐是一种简陋的建筑,从北魏、西魏时代开始在壁画中出现,早期庐的形象,还广泛出现在睒子经变画和雕刻中,描绘的是睒子与其盲父母在山中修行的场景,如克孜尔、云冈、敦煌石窟中都有明确的形象。据考证,这种建筑形式并非中国独有,是随佛教一起传入中国的,在印度犍陀罗艺术中有原型,这种作为早期印度一带佛教徒修行场所的圆庐,在敦煌如五代《五台山图》等壁画中屡见不鲜,为僧人修习、禅居之所,所谓“释子之寝”。

五代敦煌壁画《五台山图》中的庐

在山西北宋开化寺壁画、北宋《御制密藏诠》经版画(哈佛艺术博物馆)中也有描绘,在宋代卷轴画如《江山秋色图》(故宫博物院藏)中都可以见到,北宋甚至传说庐山的得名也来自这种建筑。

宋代佚名《江山秋色图》中的庐 北京故宫博物院藏

随着佛教流行,这种建筑形式后来也为社会普遍接受,作为清修之用,如在故宫博物院藏宋人《临流抚琴图》和《青山白云图》中伴随的形象都是士人或道士。

宋代佚名《临流抚琴图》 北京故宫博物院藏

宋代佚名《青山白云图》局部 北京故宫博物院藏

宋代苏辙曾写过《题李公麟山庄图》20首,其中有一处景点为秘全庵,在传李公麟《山庄图》中,对应的此处建筑与《千里江山图》中庐的形象略无分别,都是庐在屋后,形体高大,此类例子仍可枚举,由此亦可知这种庐与屋的组合,当属于庐的本土化演进,其规格尚达不到“庙”的高度。

宋代(传)李公麟《山庄图》中的庐 台北故宫博物院藏

虽然这种较为简陋的营造方式在元以后式微,但成为了中国建筑多样性的一个例证。《江帆山市图》旅店处出现这种建筑,而不是在深山之中,应因旅店位置所处水陆要冲,山中有大寺,故可能是专门提供给行脚僧人之用,由此也可想象当时佛教之盛。

▌印鉴的联想

《江帆山市图》本幅之上共有印鉴19处。

主要的有左下角“绍兴”朱文连珠印,因与另一印重叠,不易辨识,馆方专家经过仔细比对,认为与真印别无二致,显示此图曾入宋高宗内府收藏。

“绍兴”朱文连珠印

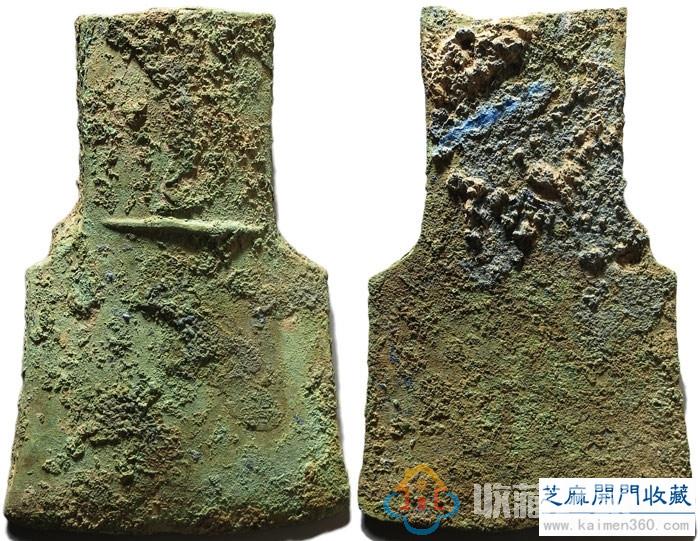

画幅右下边钤有硕大的宽边半印,是为明初的“典礼纪察司印”朱文半印,典礼纪察司是明朝内府司礼监的前身,这是专门用于清点记录的印章,一半盖在画心,另一半则留存于登记账簿上,防止物品丢失。这种粗暴的“管理痕迹”颇为影响画面。与其他多枚清宫玺印一样,均属佛头着粪,有碍观瞻。

“典礼纪察司印”朱文半印

“□□元印”骑缝朱文小印

画幅右侧偏下处有骑缝朱文小印一方(图23),右侧二字漫漶不清,左侧为“元印”二字,台北故宫博物院《国宝的形成》特展图录释读为“项元汴印”(316页),应属有误。因为从印文排列的规则判断,应该是“□□元印”。项氏藏品向来以钤印甚多闻名,如曾收藏过的怀素《自叙帖》(台北故宫博物院藏)钤印多达70余方,即使是其收藏的小幅作品,钤印大多不止一方。而此图未见其他项氏藏印,故无法互证。不过从时代风貌和位置考察,此印断为明代私人印鉴应无大碍。

朱文“宝绘之印”

在画幅右上位置,有朱文“宝绘之印”,从印色判断,似为水印。又形制甚古,属于“蟠条印”样式,就印鉴风格而论,接近北宋米芾的一些印章如“米姓之印”“米芾之印”,其为宋印似有可能。因此由收藏印看作品之流传,大概先由私人所藏,再传至绍兴内府、明内府收藏,又经私人收藏之后,归于清宫,保存在重华宫中。

若追索印章“宝绘之印”的主人,单就名字而论,则有一条材料显示可能与王诜有关。

王诜(1036~1140年)是宋英宗驸马,虽然贵为皇亲国戚,但王诜醉心礼仪学问诗书,常不论贵贱以文会友。“平居攘去膏粱,屏远声色,而从事于书画”(苏轼语),在其宅邸之东建宝绘堂,用之读书及收藏书画,并请好友苏轼于熙宁十年(1077年)作《宝绘堂记》一文。故王诜收藏《江帆山市图》在时间上实有可能。

从历史记载来看,王诜和米芾一样,也是狂热的书画藏家,此时的王诜42岁,风华正茂。出于提醒,苏轼在《宝绘堂记》里一方面说“凡物之可喜,足以乐人而不足以移人者,莫若书与画”,肯定了书画对人怡情陶冶之乐。但文章开宗明义即提出“君子可以寓意于物,而不可以留意于物”,归纳了对待书画收藏的两种态度:若是寓意于物,则如烟云之过眼,百鸟之感耳,欣然接之而去不复念,态度超然,增加愉悦。但若留意于物,则成为负担、玩物丧志甚至造成灾祸。

因此苏轼认为“寓意于物,虽微物足以为乐,虽尤物不足以为病。留意于物,虽微物足以为病,虽尤物不足以为乐”,希望好友能全其乐而远其病,其殷殷之心跃然纸上,实属艺坛之一段佳话。

“宝绘之印”是否确为王诜所有,虽待再研究,但由此关联到的这则故事,亦足以增加鉴赏之乐了。

综观全画,用笔细腻精致之外,用色亦简淡清雅,水面染以淡花青,配合山体之淡赭,更以青色淡淡染过天空,有早期山水画的特征,恰巧也从画中体现的叙事性很强,各种人物比较“热闹”,再结合一些细节来看,也有论者认为此图可能是南宋至元代时期的仿古之作。

不过无论如何,作品水准非凡,虽高不盈尺,却将山市的活动点染得极为活泼有生意,若借用宋人刘道醇对燕文贵画的赞语,就是“咫尺千里,何其妙也”!

备注:此文发表于《收藏》杂志2018年第3期,总345期

(文章来自:收藏杂志,作者:风入松,版权归原作者所有!)

声明:本文属于网络收集信息,仅提供交流学习使用,不代表收藏之家观点和意见,仅供参考了解,更不能作为投资使用依据。

云南造币厂及...

云南造币厂及...  湖北省造双龙...

湖北省造双龙...  清朝时期广东...

清朝时期广东...  民国元年至十...

民国元年至十...  民国十一年至...

民国十一年至...  民国三年O版...

民国三年O版...  西安考古修复...

西安考古修复...  图解袁世凯银...

图解袁世凯银...