《绝妙好词》 (宋)周密辑 (清)康熙小幔亭刻本 周作人补抄 四册

《诗学禁脔》一卷 (元)范德机撰

—— 得书记(五)

韦 力

诗学禁脔

2002年春,博古斋仍然是借上海国际商品拍卖公司的执照搞古籍大拍。那个时候,博古斋和海王村两家的古籍拍卖专场,最受爱书人看重,原因是这两家都有强大的库存支持,几乎每一场拍卖,都会从大库中拿出一些新鲜货供应市场。从拍卖角度而言,有不少书重复上拍,这是爱书人所不喜欢看到的场景。若有新货露面,这是书友们最高兴的事情。就因为有这两家的存在,几十年来逐渐形成了中国古籍的两大收藏中心——北京和上海。我不知道这个结局是否暗合了民国时期的“京派”和“海派”,但经过这么多年的演化,确实也形成了南北不同的收藏风格,南方重稿抄校本,北方重宋元官刻。近几年,网络像洪水猛兽一样摧毁着社会多年沉淀成的固有格局,把这个世界变得扁平。同样,它对世界的影响,包括对书界的影响,我觉得还只是个开端。今后的世界会变成何等模样,非钝鲁如我者可以勾勒得出。在那样的世界里,藏书这家伟大的名山事业是不是还能够成立,甚至是不是还能够成为一个话题,我完全没有把握。每每想到这个未来,很是怅然。我只能短视地看到眼前的近距离,有一点可以肯定,不出几年,南北不同的藏书风格将得以融合。而我自己,早在这之前已经变得风格模糊。

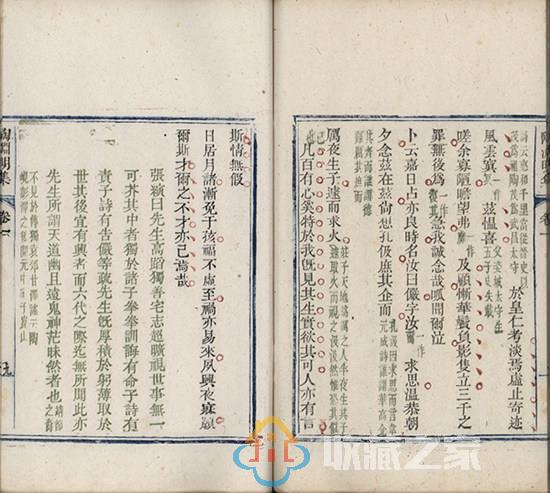

《诗学禁脔》是博古斋这场拍卖最为看重的一件拍品,它虽然不在拍卖图录的封面,但却在封底。在图录中,整版出图者仅有两件,此为其一。艺术品拍卖的图录,一般而言,封面和封底大都是该专场最重要的拍品,但也并非必然,有时封面拍品也有其他的因素。二十多年前,有位台湾富豪买艺术品,他不找任何专家掌眼,因为他认为,拍卖图录的封面封底,一定会是本场最重要的拍品,直接将其拿下,就拔得了本场的头筹。他的这个办法,放在信用体系社会还基本能够成立,但大陆现处于社会主义初级阶段,若想拷贝这个捷径,恐怕会让他躺着中枪。在这里头,不按理出牌的事情多不胜数。但话说回来,本专场的这两件封面和封底,倒的确是难得之书。这部《诗学禁脔》,以我的愚见,应该有三个买点:一是书本身稀见,二是上面有翁同龢的题记,三是有杨五川的批校。三好集于一身,而估价却很低廉,仅五千到一万元。但正是这个低到离谱的价格误导了我。我觉得既然五千元起拍,那就把上限定为一万元。然而在开拍之时,这部书瞬间就超过了我的限价,我只好眼看着它被他人买去。

杨五川是明代知名的藏书家。明代名人的批校之书,流传至今者颇为少见,故早就受到藏书家的看重。藏书这么多年,我的架上也没有几部。轻易地让这部杨五川精本变成了经眼之物,我为自己的小疏忽后悔了好几年。然而,天不负我,四年之后此书又出现在了拍卖中,只是拍卖的地点由上海转移到了北京。我是在嘉德的拍场中再一次见到了它。看到这部往日的钟情之物,着实令我开心。当然,我也知道这时的开心有点太过心急,因为书毕竟还没有拿到手中。但我认定,它一定会归我。细看这件心爱之物,虽四年未见,仍然美貌如初。只是卷首多了几枚印章,有“焦阳得意之物”、“焦阳珍藏”、“焦阳典藏古籍图书记”等等,均为规范的细朱文,治印水平于今而言,也算上乘,总算没有美人黥面。但由此我知道了,四年前跟我抢此书的那个家伙,叫焦阳。只是不明白,他为什么打上这么多章,放上几年后又卖出来。我觉得他这是故意气人:暂得于己,快慰何如,曾经在我手里玩过了,就可以放行。我对这种冒似达观并不认可,但不管怎么样,虽然已经被他尝了鲜,我还是要把它拿下。

此书的起拍价是一万五,远高于焦阳在上海夺爱的价格。我觉得计较这些没有意义,于是,跟几人争抢一番,仅举到六万五就到手了。这个结果让我欢喜异常。上次失书之后,我查了一些资料,知道《中国古籍善本目录》上著录的那一部,就是该书。如果此次错过,今后不知道什么时候才能再见。今天归了我,这才让我体验到什么叫做完美。两千多年前,毕达哥拉斯发现了完美数,可惜完美数在自然中太过稀罕,直到今天,经过了无数数学家的努力,仅仅找到了四十几个。可见完美是如此的难得。我觉得这部失而复得的《诗学禁脔》就是我的完美书之一。

自此之后,在南北两地的拍场中,我常常见到钤盖着许多焦阳藏书印的书,这可能就是所谓的孕妇效应。他最常用的一方章是“随月读书楼”,我觉得这可能是他的堂号,但这个堂号怎么听来都觉得耳熟。后来在书中偶然翻得“随月读书楼”是清代大盐商江春的堂号,看来,这位焦阳可能跟江春有什么关系。如此想来,焦阳也应当是有着世传的藏家,只是不知道他为什么除了随月读书,同时还随聚随散。也许是发生了我所不了解的事情,也许是他有着豁达的心态。我开始渐渐关注这位未曾谋面的焦阳先生。后来断断续续听到了他的一些消息,知道他因为前几年生意不景气而出卖了一些藏品,近两年,他V形翻转,又迅速崛起,重新杀入拍场之中,报复性地狂买。但我从来未在拍场中见到过他的真身,这愈发增强了我对他的好奇心。

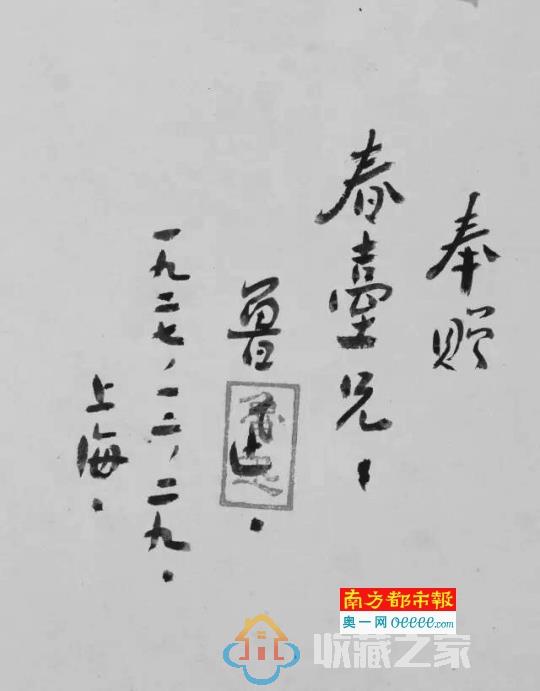

焦阳跟我在拍场上的争夺,印象最深刻的一次,是2009年春泰和嘉诚那场拍卖。虽然我抢到了不少好书,但失去那部小幔亭本《绝妙好词》,让我至今耿耿于怀。泰和嘉诚的这次拍卖,总计上拍了三件《绝妙好词》,这三件书序号相连地排在一起。第一件版本是清道光爱日轩刻本,此版本我已有了几部,故让他人以八千元买去。第二件是清康熙清吟堂刊本,此版本按照黄裳先生的说法,其实清吟堂本就是小幔亭本,只是高士奇得到小幔亭这套书版后,对书版进行改挖,去掉了小幔亭三字,改刻为清吟堂。虽然如此,清吟堂本留传也很少见,于是我以四万元将它买到手。排在后面的则是小幔亭本,此本我也未备,当然希望拿到手。按说该本也有瑕疵,因为缺了原序,系后人补抄,但这个补抄者名气太大。按照传统的藏书观,完美无缺才是最高追求目标,若有了补抄,虽然也成了完书,但毕竟差一些。但若补抄之人有个大名头,那么这个补抄,不但不能视为缺憾,反而成为锦上添花。比如说黄丕烈补抄了序言,那书的身价立马万倍。这一部小幔亭本的《绝妙好词》,虽然补序之人不是黄丕烈,但名头也不小,乃是周作人,并且将该书著录于他自己的日记中。周作人在1929年11月16日的日记中写道:“……又至琉璃厂买《绝妙好词》一部三元。”在第二天的日记中,周作人又写道:“……晚抄补《绝妙好词》三页。”

我从这些著录读到了如下的信息:那个时候,书价如此的便宜。小幔亭本一直流传稀见,而周作人得到这么一部稀见之书,仅花了三元钱,可见那时书源之富。第二点,知道他买书的地点是在琉璃厂,同时该书有了缺页,周作人没有假他人之手,而是亲自补写了所缺的序言页。我在泰和嘉诚翻看此书,果真序言页及其他几页,是补抄,并且从字迹上能够看出来,的确是周作人的手笔。虽然他的墨迹我看过许多,但他补抄之书,我却是第一次见到。尤其让我惊奇的是,这几页补抄之书,使用的是中国最具传统的影抄方式;并且原书序言上所刻印章,也被周作人以影模的方式描绘了下来。周作人竟然还会这种技艺,我从未见前人提起过。仅凭这一丁点的发现,就值得跟止庵兄去炫耀一番。传统的影抄方式,是要找到一部同样版本的书,然后用特有的方法,把它描润下来。我的疑惑是,周作人在哪里又拿到了同样的一部小幔亭本呢?如果他已经有了该书,何必再去买第二部?如果他原有的一部不缺序言,那为什么要再买一部缺序之本呢?无论怎样,影抄一定要有底本才能做到,但我没能找到他从别人那里借来底本的记录。我觉得应当将这件事去问止庵,如果把他难住了,那才叫过瘾。

因为以上的这些原因,或者说因为以上的这些得书理由,我当然想得到这部小幔亭。于是,在拍下清吟堂本后,我当然紧盯着小幔亭。清吟堂的估价是三万八到四万五,而小幔亭却陡增到十五万到十八万。我觉得我的估价是将底价翻一番,感觉三十万应当能到手。但现实永远比理想骨感,结果还是超过了我的心理价位。被他人以三十五万元买去。后来一打听,又是这个焦阳。这厮近几年在拍场上扫荡,夺走了我不少的爱,让我体悟到了什么才叫真正的“不忘阶级苦,牢记血泪仇”。人都是嫉妒跟自己相仿佛者,我肯定不嫉妒巴菲特。但想想前几年从焦阳手里夺回了《诗学禁脔》,也算出了口恶气。其实我并不在乎手里得到了一部书或失去了一部书,重要的是精神上的胜利。我想那位“万恶的”焦阳先生,恐怕也是作如此想。

《三联生活周刊》是我的业余杂览刊物,2013年第752期的主题是“秦的诞生”,整本杂志都是从不同角度来解析大秦帝国何以能够一统天下。用俗滥的话来说,就叫做“为什么会是秦国”。这期的周刊,以我的眼光看,撰写得较有深度。我把它细细翻看了一过,其中的一篇文章,谈到的是正在拍摄的巨长的电视剧《大秦帝国》。我说它巨长,是因为它有两百集之多,从2005年开拍,到2013年才拍了不到一半。当今快餐文化盛行,而此剧的导演竟然有如此的耐性和气魄,真让我颇感佩服。细看该剧的总制片人,竟然也叫焦阳。难道是那位亦敌亦友的家伙?周刊里有着焦阳的大彩照,可照的是侧脸,其实照正脸我也不认识,因为我从来没有见到过他。细读这篇文章,里面提到焦阳的家在西安,并且说他喜欢收集历史文献,藏有许多古书。说他搜集古书的目的,是想还原历史的真实。如此说来,很可能这个总制片人就是藏书的那个焦阳。听人说刘禹先生跟他很熟,我马上给刘禹打电话,直接问他焦阳是不是在拍电视剧。刘兄说:“是啊,你怎么知道的?”我跟他卖了个关子,没告诉他我是怎么发现的,他肯定以为我用了什么非常的手段。从此,我记住了这半张脸。

从2004年初开始,李致忠先生帮文物出版社搞一项大的文化工程。承李先生美意,拉我入伙,跟他共编此书。之后,在京召开了第一次会议。我请了国内几十位藏书大家来共商此事,让刘禹兄把焦阳先生也请来了,这是我第一次跟焦阳见面。他的年轻态远超照片。我没想到,这么一位年轻人竟有如此大的能量,且有如此耐性搞那么长的电视剧。这种耐性让我情何以堪。他笑称自己已经不再年轻,是1970年生人,只是十几年来容貌未变。我建议他别再搞什么电视剧了,直接上电视宣讲自己的驻颜之法,肯定来钱很快。但同时跟他说,挣钱的主意是我出的,今后在拍场上应当让我三分。他说一直想象着我很严肃,没想到见面后发现我如此搞笑。如此看来,我的假正经形象已经深入人心。

那场会议之后,我跟他渐渐熟了起来。从我了解到的情形看,以前的许多不解也都化于无形。首先,他何以买线装书,并非像《三联生活周刊》上说的,是为了拍电视剧搜集资料。他说他藏书也是半路出家,虽然在上高中的时候就喜欢买书看,可惜上大学时学的专业是统计,而非中文,可这并不妨碍他对书的炽爱。上世纪九十年代,下海之后有了钱,他开始广收文物。因为西安地区最多的就是青铜器、陶器、瓦当等,只有线装书最少,所以那时,他主要的精力还是收集古书之外的文物。但是,他发觉各种文物中,凡是带有文字的,价值就高,比如青铜器上的铭文、瓦当上的文字等,并且字越多,价值越大。这时候,他渐渐悟出,古文字最多的当然就是古书,于是他渐渐开始转为收藏古书。他从2000年开始进入拍场,从此一发不可收。这也就是他的第一轮抢书之旅。那个阶段,他把许多好书都抢到了自己手中,包括那部《诗学禁脔》。但到了2003年和2004年间,他的生意一下垮了下来。他说他本来就是做电视剧制片人,但看到房地产赚钱快,于是就倾其所有投了进去。但毕竟他对房地产行业知之甚少,行业跨度太大,果真出了问题。

生意失败后,以焦阳的耐性,他当然要想办法东山再起,于是,他开始搞二次创业。但此时地主家里也没了余粮。他想出售自己手中的文物,换取创业资本。他本能地先去处理价值最大的文物,比如他收藏的青铜器等。但到这个时候,他发觉这类物品变现能力很差,并且越贵的东西越难卖出。他当年花大价钱买来的文物,此时却无人接手。实在没有办法,他才想到了手里的古书,于是,拿出来一些给了几家拍卖行。没想到如此好卖,很快卖出了四百多万元。按他自己的话来说,那叫做“卖书救了自己”。我听他跟我讲这句话的时候,感觉到自己既解气又开心:看看怎样,搞收藏的人,总以为古书是小项目,变现难。领袖告诉我们,实践出真知。在急需用钱时,只有古书变现最为容易。我真想安排焦阳先生在全国搞个巡回宣讲,好让全国的爱书人扬眉吐气一把。虽然这四百万是个小钱,但在关键时刻,只有古书能够救急。从这个角度而言,文物之中,只有古书才是救人于水火的观世音。

我对焦阳好奇的第二个问题,是他何以有钱之后,又开始大力收书。焦阳说,其实自己卖书后不久就后悔了。他觉得卖出其他藏品时,自己完全没有心痛感,但古书不行,不仅是卖出时难受,此后还会一直怀念这些书。所以他有了钱之后,又马上开始收书。我问他是否因为拍《大秦帝国》赚了钱,他说此剧还在投入阶段,按照剧本,此剧要从秦孝公一直拍到秦始皇去世。两百集剧分为五部,第一部和第二部已经播出,第三部至今还未拍完。前三部已经投入了两亿多资金,后面还有八十集,投入量还要更大。因为现在的演员费、编辑费上涨得飞快,所以,焦阳说拍电视剧赚钱并不容易。他跟我说,平均而言,电视剧这个行业至今还是属于亏损行业,这跟我以前的认识正好相反。我以前总认为这帮人赚钱太容易了,哪像我等,靠省吃俭用挤出点钱来买书。焦阳用数据来说服我:2013年全国拍了一万七千多集电视剧,但能够播出来的仅有六千多集。他说的可能是事实,但我仍然觉得这个行当赚钱很快。我跟他说,你总说自己在电视剧上挣钱很难,那你从哪里来的钱在拍卖会上拼命抢书?他笑笑不再言语。

关于他的藏书身世,我跟他聊起了江春。焦阳笑着说,自己跟江春什么关系都没有。他说他第一次到朵云轩买古书时,余松涛带他参观各种拍品。焦阳偶然看到了一个十分精美的漆盒,第一眼就喜欢上了。这个漆盒上印着“随月读书楼”,他很喜欢这个名字,于是就将此名用作了自己的堂号,并请人刻了章,盖到自己的藏书上。之后他才知道,这个“随月读书楼”是江春的堂号,也知道了江春是位诗人,有一部诗集名字就叫《随月读书楼诗集》。而江春的真正身份,是著名的大盐商。在清代,大盐商几乎都是巨富。焦阳认为,这也正符合自己亦文亦商的身份,于是就把这个堂号心安理得地用了下来。在篆刻界,西安有著名的“终南印社”,他就通过关系,找到社里的多位篆刻名手,给自己刻了许多方藏印。

聊到藏书时,他说自己的第二次收书,才开始有了专题性的重点。焦阳说他藏书的特点是收复本,在这一点上,他恰恰跟我相反。我每次拿到拍卖图录,所做的第一件事,是先找自己有兴趣的书,第二件事,就是查看自己的藏书目录,只要是已有者,一律不收。虽然我的藏书中也有复本,但这些复本的来由,是因为成批得书时,不可挑选。像焦阳这样专收复本的藏书方式,让我多少有些少见多怪。焦阳说,刚藏书时,他不懂得版本之间的区别,就买回不同的版本进行比勘,待搞清楚版本优劣之后,再把重复之本卖掉。后来自己也渐渐喜欢上了这种收藏方式,就不再将复本卖出。他还说他不喜欢收藏殿版书,原来手中有的几部也都卖出去了。他同时郑重地跟我说,这些年来,在拍场中看到自己的旧藏,心里就觉得不是滋味,只要看到,就偷偷地往回买。他说这句话的时候,我又想到了手中的《诗学禁脔》。其实我买到他的旧藏不止这一部,至少还有其他十几部。我有些犹豫,是否应当把这些旧藏还给他。这句豪言,还没等我跟他说出口,心里就难受起来,最终也没慷慨成。这时我突然想到了小幔亭,如果拿我手中那些他的旧藏来跟他对换,不就是双方皆大欢喜吗?

这个想法,让我有些小激动。可是,还没等我张口说出,焦阳就聊到了他重点的几个藏书专题。他提到的第一个专题就是《绝妙好词》,说自己将此书的所有版本,从康熙到道光都收全了,并且说,那部周作人补抄的小幔亭本,是这个专题里的首领。我让人用首领跟我换人质,这有点不近人情,幸亏自己没有开这个口。他又聊到了自己还有《西崑酬唱》和《笠泽丛书》等几个专题。我本想说,你的专题也太多了,好书都让你占了,但转念一想,自己的专题不是更多吗?于是又没能说出口。如此下来,三次想说而三次未能出口,真应了“三缄其口”。看来,想要跟这位焦阳兄开一次口,是多么不容易的一件事。

《春秋诸传会通》二十四卷

十余年前的某天,我跟拓晓堂兄在一起喝咖啡谈事,他接到一个电话,说有位朋友过一会儿要拿一部好书来让他看看。半小时后,进来一位五十多岁的男士,此人穿着蓝色的夹克衫,是标准的党和国家领导人的便服制式,看上去干练并有领导风范。此人瞥了我一眼,没打招呼直接跟拓兄聊着闲话。这倒不是说他没有礼貌,其实只是拍卖界的不成文规矩——若拍卖公司的人不介绍来客,则双方最好不要互问姓名,更不要互换名片,因为如果买家与卖家之间全都熟识了起来,那家拍卖行吃什么?

此人进门时并没带着手袋,我看他两手空空,看来是没有把书带来,也就没兴趣听他们之间的谈话,颇觉无聊地翻看手里的拍卖图录。猛然,我手里捧读的图录向下一沉,我看到一根手指戳在了图录中:“这书挺好,我要了。”正是刚才那位来者的声音。我下意识地用力向上托了托图录,感觉那根手指有如定海神针,这让我想到了如来佛手心里的孙悟空。待那根手指收回去后,我看到图录中的孙悟空是明代赵均小宛堂本的《玉台新咏》。此书虽然并不稀见,但名气极大,而此本的特殊之处,是钤有“嘉庆御览之宝”。此枚章的形式跟天禄琳琅所钤的“乾隆御览之宝”完全相同,而钤有“嘉庆御览之宝”的书还是第一次出现在拍场中。拓兄看他点出图录中的难得之本很是兴奋,赞赏他眼光独到,并且讲到了“嘉庆御览之宝”的稀见。此人闻听后,脸上显现吃惊的神态:“原来不是乾隆老爷子的,那就不要了。”他的这句话,让巧舌如簧的拓兄无语凝噎。

然而拓兄是何等妙人,马上转了话题,问他带来的书在哪里,这一问,让那人脸上显出神秘的笑容,我从侧面看过去,觉得有些像中老年版的蒙娜丽莎。他没说话,而是把自己的夹克衫拉链向下拉开了半尺,右手探入怀中。这个动作很是经典,让我想起了四十年前的朝鲜反特电影《看不见的战线》,里面那个老特务就是这样把手伸进怀中,他的意图被机敏的革命战士一眼看穿,上去就攥住了他的手,可惜,揪出的那只手里面攥着的是一块手帕,而非手枪。我想这位一定熟悉那个经典画面。而同样让我跟拓兄意外的是,他掏出来的不是手帕,也不是手枪,而是一本线装书。在我们吃惊的眼光注视下,他一直保持着面部的神秘微笑,一丝都不走样。我觉得,他对自己的这种放卫星式的演技很满意,但应当也有着小遗憾——缺少了急促的配乐。

他拿出的书是一部蓝格抄本,抄工的水准比寻常所见的明代蓝格抄略显工整,纸张倒是明末常用的细薄白棉纸。余外,我没有看出什么特殊之处。拓兄翻看一过儿,也没找出该书的神秘点。那位仁兄看着我俩都没能找到谜底,更为得意,他把声调略微提高后说:“举起来冲着阳光看书口。”我俩像小学生一样,听着老师的指挥,用手指将筒子页撑开,向着窗户的阳光处仔细观望着,果真在版心下方隐隐地看到上面有褪色的字迹,细辨之下,认出是“澹生堂钞本”五字楷体,再翻看其他页,每页的同一位置均有些字样。“这是澹生堂抄本!”此人听到拓兄的这个判断,顿时爆发出分贝极高的一阵大笑。

澹生堂抄本广受后世看重,除去祁家一门英烈之外,还有两个原因。一是黄宗羲、吕留良两位大家,因为购买澹生堂藏书而反目成仇,成了历史上名气极大的一段公案;二是澹生堂藏书秘藏三百年后,被黄裳先生偶然购得后又被人告到郑振铎处,最终将其大部分收回国有之事。这两件事,让对藏书没有任何兴趣的世人也知道了澹生堂之名。可惜,后世流传的澹生堂藏本极少,其抄本更是罕传。二十年来的古籍拍卖,出现在拍场中的澹生堂故物不超过二十件,在这二十件之中,澹生堂抄本仅有两部。所以这位先生今天拿来这么一册书,果真让我跟拓兄很感吃惊。拓兄问他是否仅此一册,他得意地说,还有八册。我插嘴说,这样加起来才九册,怎么会是单数,恐怕此书不全。我的这句话的确煞风景,让此人的得意之色瞬间减半。他说此书总计两函,可惜缺了其中一册。

此后在拍场中,也跟此人照过几次面,见面次数多了,渐渐也算半个熟人。每次见面时,笑笑点头而已,我也渐渐了解到他的一些情况,知道了他的姓名,因为不能在这里直书他的大名,故给他起的外号叫D先生。他偶尔也出现在拍场中,我特别喜欢看他参加拍卖时的神态。D先生每次举牌时,都用嘴做着伴音。他的手臂缓缓抬起,并且有着振动的频率,嘴里同时发出“呦呦呦”的声音,我一直试图弄明白这个伴音的内在含义。每当有人跟他竞价时,他都会眼睛一闭,嘴巴拉长,同时嘴角尽力地向两边上翘,然后扭动上身和头部做一百八十度的转动。这么丰富的动作,如果让憨豆先生看见了,肯定会借鉴过去。

有那么几年,琉璃厂的窦水勇兄常跟我提到他。那个时期,D先生又有钱又有关系,许多好书都聚到了他的手里。关于他如何走上了藏书之路,我也了解到了一些细节。知道他以前并不藏书,而藏书的起因则是他前些年到天津出差时,接待方带他到沈阳道古玩市场,他偶然在地摊上看到了一部古书,觉得那书的样子很是古老,随手翻看也没看明白有什么特色,但陪同的人员把这些细节看在了眼里,等他走后,那人花了几千元买下此书,送给了D先生。他得到此书后,查了些资料也没弄明白这部书有什么特色。某天晚上,不知道什么原因,他拿起这部书冲着灯光细看,无意间发现了版心的这个秘密,然后再查资料时,明白了澹生堂抄本有着很大的文物价值,大喜过望,觉得古书太有意思了,自此之后,开始狂买古书。由这个传奇故事,我知道了那部澹生堂抄本是他得到的第一部古书,我也理解了跟他第一次见面时,他那得意之状的来由。这段奇遇,让他走上了藏书之路,书圈中又多了一位有实力的爱书人,单凭这一点,就很值得欣慰。

后来,我听到关于他的消息却不那么美妙。因为D先生的夫人和女儿都是极洁净之人,认为古书经过了千万人之手,是很脏的东西,所以D先生每次把古书带回家,都让家人很生气。这样闹的时间长了,D先生也渐渐感觉受不了,于是有了退出书坛之意。后来在拍场中,我陆续看到了一些他当年买到的古书,看来他的书果真是散了出来。

某天,我正在搬家,窦兄来电话说有人想卖两部书,要拿给我看看。我告诉他我正在搬家,忙得灰头土脸,等我消停之后再去看。他说书主有些着急,可以送到我这儿来。我只好说,只要你们不嫌脏乱就来吧。正当我忙活得满脸花时,窦兄带着一位先生来到了院门口,我抬眼一看,竟然是D先生。寒暄过后,他从包里拿出两部书,一部是明朱墨套印本的词集,另一部就是我第一次见到他时的澹生堂抄本《春秋诸传会通》,这部词集,我已有之。但窦兄说,D先生想一起出让,因为他急需二十五万块钱,所以这两部书就要这个价儿。我那时无心细谈,于是就用脏兮兮的手把钱递给了他。接过这两部书,我的确有些高兴,这毕竟是引他走上收藏之路的入门之书,但同时也暗想他把此书出让给我,可能只是一时困难,他不可能为这区区的二十五万块钱就离开了书圈。我盼望着他有一天又来找我,向我买回这部对他有特殊意义的书。

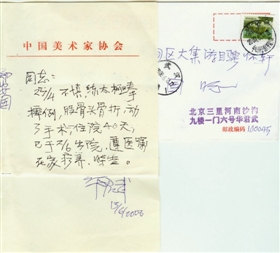

可惜,那次见面之后的很长一段时间内,我没再听到他的任何消息。去年,我在医院疗伤时,他突然出现在我的病床前,说是来看望我,几年没见,仍然惦念着我,这让我着实感动。同时也说明,他还关注着书圈内的动静,并没做到心中了无痕迹。但他跟我说,自己确实已不再藏书,理由不是家人的嫌弃,而是觉得自己已经到了散东西的年纪,不仅是书,他把其他的一些藏品,也都渐渐地送人。我没有问过他实际年龄有多大,也许他保养得好,看上去也就六十多岁,竟然能说出如此通达的话语,看来他真的觉悟了。而我,仍然死不悔改地沉湎于故纸堆中,不知道到什么时候,或者说到何种境地,才能有他的这种觉悟。

写此文时,我正跟北大图书馆的沈乃文兄出差到长沙。在路上聊天时,沈兄告诉我,傅增湘在北京战事最紧的时候,还到琉璃厂去买古书。这种行为连傅增湘自己都觉得不可理解,而我却觉得从心底能够理解这位前辈的举措,我能感觉到如果自己到了那种境地,恐怕也会像他一样继续地爱着书。如果明天天真的要塌下来,那么今天有钱的话,恰好又遇到一部心仪已久的书,我还是会把它买下来。我不觉得这么做是如何悲壮,也不觉得这么做有什么用处,唯一让我能够体验到的,就是我得到了这部书,同时也得到了快乐,这就足矣。由此想开去,我也就能理解D先生的举措。他在这藏书与散书的过程中,已然得到了快乐。快乐无法量化,我无法确认他的快乐是胜于我还是输于我,但,这又有什么关系呢? 责任编辑:小萌

声明:本文属于网络收集信息,仅提供交流学习使用,不代表收藏之家观点和意见,仅供参考了解,更不能作为投资使用依据。

云南造币厂及...

云南造币厂及...  湖北省造双龙...

湖北省造双龙...  清朝时期广东...

清朝时期广东...  民国元年至十...

民国元年至十...  民国十一年至...

民国十一年至...  民国三年O版...

民国三年O版...  西安考古修复...

西安考古修复...  图解袁世凯银...

图解袁世凯银...  民间收藏的“...

民间收藏的“... 曾国藩致凯章...

曾国藩致凯章... 元朝答吉皇太...

元朝答吉皇太... 太原发现北宋...

太原发现北宋... 冰心《春水》...

冰心《春水》... 稀见的活字套...

稀见的活字套... 民初《时贤手...

民初《时贤手... 漫画家华君武...

漫画家华君武...