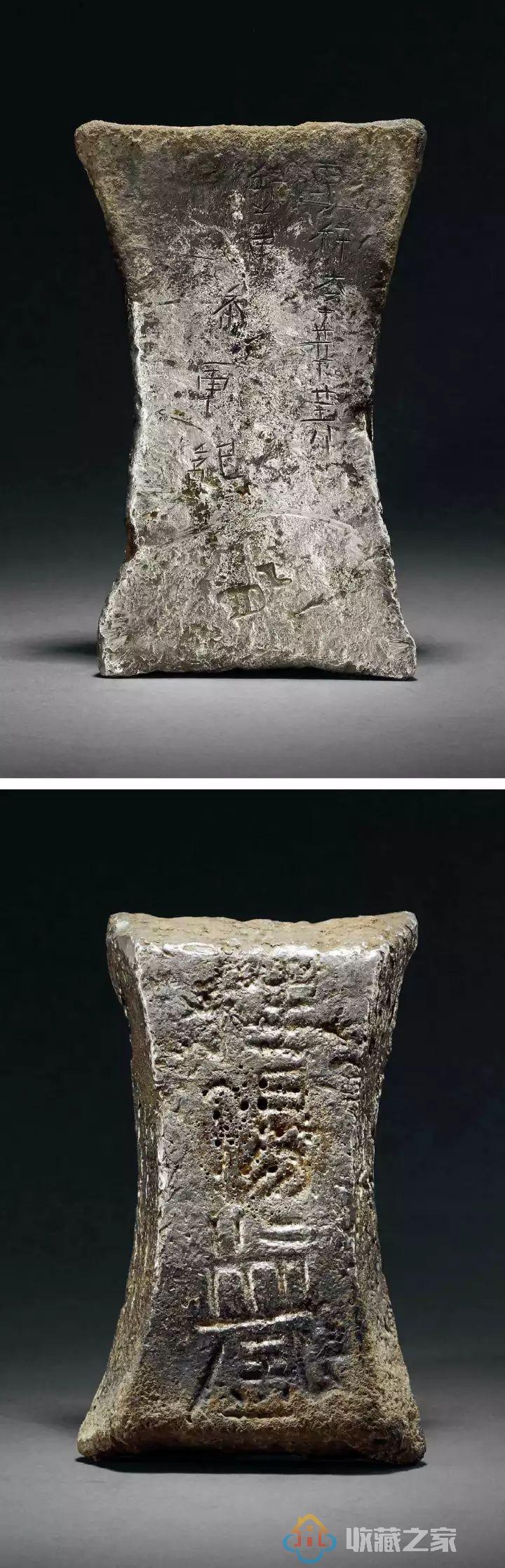

西藏11-12世纪 合金铜释迦牟尼佛站像;成交价:RMB 58,650,000;尺寸:高92厘米;拍卖公司:中国嘉德国际拍卖有限公司;成交时间:2017-06-20。

十至十二世纪的是一个异彩纷呈的时代,在大开放的唐代之后,佛教发展进入了一个特殊的时期。佛教由于唐代发达的国际交往和官方扶持,在前期极其繁荣,但在唐末到五代时期,中原由于三武一宗数次灭佛运动,进入了衰落和变革期。而远在边陲的西藏地区,也经历了郎达玛灭佛,曾经有过长达百年的“黑暗时期”,但在古印度僧人阿底峡入藏以后,又重新迎来了佛教重兴的新时代,史称藏传佛教后弘期。伫立在面前的这尊令人惊叹的高大青铜合金佛立像,与焦土废墟中残留的辉煌佛寺,都正是那个时代正法重兴的慧日所投下的余晖。

这尊释迦佛像高度接近一米,以合金黄铜铸造,千年的岁月使得金属皮壳呈现一种黑亮的宝石般的光泽。释迦佛面容沉静,双目低垂,眉心白毫和头顶数百螺发一一旋刻突出,立体感极强,工艺令人叹为观止。佛身所披袈裟,偏袒右肩,以极薄的贴身方式表现,除口边和下摆以刻线表示外,似乎不着一缕,这种风格使得躯干与四肢的曲线更加突显。轻薄无饰的衣纹用最佳的方式展现了整个造像的美感,尤其是腰肢到腿部,如同流水般的曲线,以有音乐感的节奏协调着雕像的呼吸,造像的和谐优美得到强化——这是典型承袭了萨尔那特石雕的特征。

萨尔纳特是佛经中释迦牟尼佛初转法轮的地方,汉译佛经中一般称为“鹿野苑”,其地位于中印度,它不但是宗教圣地,也是一个雕刻中心,学术界称其地所造的佛像为“萨尔纳特式造像”。萨尔那特风格在公元五到七世纪的笈多时期达到顶峰,并向各处传播,近到东北印度、孟加拉、尼泊尔,远达西藏、中国北方,各地的本土工匠都留下了薄衣如水的造像典范。这尊精彩的佛像是将其发挥到极致的一件作品,虽然残佚的右臂诉说着它在岁月的更迭中遭遇到了多舛的命运,但如同维纳斯一般的美感并未因此而减损分毫。它到底来自何方?它摄人心魄的美到底应如何解读?

从这件立像的发髻来看,是一个高圆锥形的造型,这种发髻多见于中古尼泊尔造像,例如阿什莫林博物馆藏两件尼泊尔释迦立像,甚至萨尔那特式的衣纹和腰臀曲线的处理方式都非常类似,但是本尊的铜质却毫无疑问并非尼泊尔地区的纯红铜,袈裟也不是尼泊尔立佛更常见的通肩式式样;从细节出观察,可以发现嘴唇、手部的造型受到明显的帕拉风格的影响;从艺术气息和手指的处理方法是看,这尊佛像更接近于西藏西部早期阿里古格范围的风格,但是明显并不同于阿里地区东噶皮央寺出土的肌肉健硕、雄浑阳刚的造像气息。古代艺术作品,尤其是金铜佛像类可移动艺术品的来源地分析和断代,是一项极为困难的工作。不仅仅需要通过艺术风格进行关联、分类和比较,还需要参考古代不同地区的社会工艺条件,才能得到相对可信的答案。这件佛立像右臂在历史岁月中遭到残损,不得不说是一种遗憾,但也正是这个断裂的茬口,让我们能够从另一个一般无法触及的角度对它的来源进行一些分析。从其断口可以清晰的发现,这件佛像的材质是质地非常好的黄色合金铜,本身铜质颜色犹如黄金。在扎雅活佛的经典著作《西藏宗教艺术》一书中,他介绍了九种喜玛拉雅地区传统金铜造像原料,其中能够接近类似黄色的有两种:黄铜和姜铜,另外有两种容易混淆的合金白璃玛和青铜璃玛。众所周知,根据近年来学术界对西藏金铜造像的研究,颜色白中透黄的白璃玛造像多出产于后藏及以东地区,而青铜璃玛主要在印度东北部和西藏毗邻地区使用。通过对这件造像内部的观察,可以发现虽然佛像体型巨大,但是铸胎极薄,只有一毫米不到的厚度,这种精度的铸造水平只有失蜡法能够达到。在铸胎的内部发现有一些研磨极细的灰黑色胎土,根据分析应该是内范或者是錾刻塑形时用于提供支撑、避免凿漏的衬骨。从用铜、铸造和整体气息来看,这件作品应该是来自于十一到十二世纪西藏西部的顶级寺院,在细节方面有着浓郁的帕拉味道,又明显受到尼泊尔风格的影响。我们不得不将目光投向了一个长久以来不被认知的特殊区域——藏西阿里地区最南部,与尼泊尔西部、印度喜马偕尔邦东部接壤的一片地区。

西藏的地理范围,在古代史书中被描述为“上有阿里三围,中有卫藏六茹,下有朵康六岗”。而广袤的藏西阿里,也被分作“湖围玛域、石围古格、雪围普兰(布让)”。而其中的最南部的,就是和尼泊尔接壤的普兰,它位于如今的札达县、普兰县、宗朗等地区,在玛旁雍措圣湖以南,距离尼泊尔锡米克特地区只有不足五十公里,最近的谷道来往只需要几天时间,自古就是西藏通向南亚的重要关口之一,尼泊尔的物资、工匠和技术极为容易到达此处。在中国藏学中心熊文彬教授所编《西藏古格擦擦艺术》一书中,展示了多件札达县出土的擦擦佛造像,有着与本例非常类似的锥形顶髻。可见这一风格元素经历了从尼泊尔西传的过程。

普兰地区在唐代以前属于象雄王国的一部分。阿里地区的象雄政权在唐代强大的吐蕃王朝建立后,就被其吞并。吐蕃王朝从汉印两地引入佛教,在松赞干布、赤松德赞、赤热巴巾三位法王的大力支持之下,得到了极大的发展。但是也由于这样的快速发展,与本土的原有宗教苯教势力产生了深刻的矛盾,导致了9世纪中叶的郎达玛灭佛事件。自此之后,佛教在西藏进入了低潮期,长达百年。直到10世纪后半叶,西藏的东部多康和西部的阿里地区,重新成为了佛教复兴的两个中心,又由这两个中心源源不断的将佛法传回西藏中部腹地。其中的西部中心,就是在宋元时期建立并壮大的古格王朝所扶持的,成为佛教发展历史上重要的一段。

阿里地区后弘期新王朝的建立,直接与郎达玛灭佛有关。郎达玛灭佛后,被信奉佛教的拉龙白多刺杀,随即吐蕃政权崩溃,郎达玛的后代吉德尼玛衮逃亡至阿里地区,当地的地方首领扎西赞对其礼遇有加,将土地分给吉德尼玛衮的三个儿子,其后逐渐形成了西藏西部的三个邦国——古格(象雄)、普兰(布让)和拉达克(玛域),其中普兰王国的国王是扎西衮,在后来互相的战争中,普兰王国被古格王国吞并,所以历史文献上经常把它们放在一起。

这里的君主虽然身为郎达玛的后人,但与其祖先的尊苯灭佛不同,他们都对佛教非常尊崇,作为国家的国教,以佛法作为国策,以僧人作为国师。10世纪的西藏佛教虽然复兴,但是存在很多的问题,如《西藏王臣记》所载,有僧人腾空炫技,装神弄鬼;还有持刀杀人,随意酒肉;或者以密修之名行淫乐的……甚至任意改动经文内容,胡乱传法。面对这种混乱的情况,10世纪中后期的古格君王柯日王,决心正本清源。柯日王对佛教怀有极大的热情,亲身出家为僧,号“益西沃”(意为智光)。他颁布法令,对数种世面流行的邪法如“双修”、“炼药”、“供修”、“合度”等明令禁止。益西沃还选取二十一名优秀的古格王族青少年,远赴克什米尔地区求取佛教经典和教法的真义,并学习当地语言文字。他从东印度迎请了著名僧人达摩多罗,进行戒律方面的讲解和传授,其门徒形成了西藏佛教的“上部律”体系。益西沃的晚年,为了迎取古印度佛教大师阿底峡入藏传法,亲自前往,中途被盗匪所劫,盗匪要求以等人重黄金为赎金。益西沃道心坚固,回信给当时已经成为国王的儿子绛曲沃,要求不要缴纳赎金,而是以此赎金继续去求取阿底峡入藏,终于陨身奉法。阿底峡也感其至诚,不顾高龄和艰辛,来到札布让的托林寺,住锡三年,进行了大量的讲经、传法和翻译活动,其中最为重要的成就是撰写了《菩提道灯论》,厘清了佛教修行的次第,并重整了戒律。其弟子仲敦巴创立了以戒律清净、重视经论次第为特色的噶当派,奠定了佛教在西藏重兴的基础。

阿底峡在古格期间,曾赴克什米尔的二十一位学僧之一的仁钦桑布成为他的弟子,与他一起进行佛经翻译工作。他们的译本不同于前弘期的译本,被称为新译派。在仁钦桑布的弘传下,开创了西藏密教“新密咒”体系,并在古格地区建立诸多寺院,建造佛塔、佛像,开凿石窟并绘制壁画,目前在西藏能看到十到十二世纪佛教遗迹大多为这一时期所造。

1070年,在古格王赞德的资助下,托林寺举行了一场盛大的法会,史称“火龙年”大法会。这次法会不但是古格当地的高僧参加,卫藏、后藏、康区等地寺院的高僧也多有参加,法会上热烈交流,并互相传授教法仪轨,此次法会成为西藏佛教的重大事件。自此之后,在相当长的时间内,古格地区成为了西藏佛教的中心。这次法会引发了西藏各地僧人经由古格地区进入印度、克什米尔求法的热潮,很多人回到藏地后成为了著名的佛教大师。佛教势力从阿里地区源源不断的传入拉萨为中心的卫藏地区,形成了称为“上路弘法”的历史事件。

西藏西部地区是中国人文遗存十分丰富的地区,也是历史上重要的佛教传播区域,由于其地理位置特殊,历史上成为汉地、新疆、印度甚至中亚的连接点,文化的交汇创造了璀璨的文明。藏文文献中,对于藏西多有记录。著名的藏族历史文献《汉藏史集》中记载,在唐代吐蕃政权建立以前,西藏西北部就已经出现了被称之为“象雄”的邦国政权;唐代的地方文献中,将这个地区称为“羊同”。吐蕃王朝建立之后,松赞干布时期,藏中地区的经济文化由于受到唐朝的帮助和影响,得到了空前的发展,最终吐蕃王朝将西部的象雄吞并。吐蕃王朝的势力通过西藏西部这个重要地理通道,向西进入中亚,向北进入于阗(新疆),向南进入印度和尼泊尔地区,极大的增进了文化的交流。从十世纪开始,西藏西部成为亚洲新的文化中心之一,异国的僧侣和学者,来往不绝,聚拢庞大的佛教团体,开凿石窟,建立宏大的寺院,也为后世创造了无数的艺术珍品。

由于位于克什米尔、于阗、尼泊尔和卫藏等地环绕之中,这一地区的佛教造像风格自然受到多方面的输入和影响。其中主要是接受东北印度帕拉王朝的影响,随着传法僧人的进入,大量建寺造塔开凿石窟的需要,工匠也随之而来,外来的熟练工匠带动本地的画师,创造出了大量精美的宗教艺术品。波罗王朝和稍后的塞纳王朝都对各种宗教采取宽容态度,并在宗教艺术方面创造出了独特的波罗风格。这种风格的主要特点是以印度雅利安人为相,面部经常为梯形,眉目细长,身姿挺拔,四肢舒展有力。

与古格毗邻的克什米尔地区,是西藏西部造像风格的另一个来源。克什米尔风格的造像承袭了萨尔那特式的衣饰方式,如同轻纱着水,紧贴皮肤,造型流畅优美。面部一般是南亚人特征,尤其是双眼呈杏状直视,是一大特色。金铜造像一般躯体厚重,造型雄浑有力。受克什米尔风格影响的古格地区的造像,一般采取黄铜铸造,不进行鎏金处理,但是由于有锌、锡元素的存在,使表面光亮柔和。这一地区的造像喜欢以红铜、黄金、白银对佛像进行镶嵌,尤其在眼睛、白毫、衣纹等处,著名的“古格银眼”的名称就此由来。

而位于阿里东南部的尼泊尔地区,是另外一个重要的造像风格来源地。作为佛陀的出生地,尼泊尔地区有着悠久的造像历史,从李查维王朝时期起更成为制造精美金铜造像的区域。尼泊尔早期造像面部雕刻细腻,身体比例完美,低垂双目,陷入内省,显得宁静和谐。身披袈裟一般都是轻薄贴体,身体的轮廓线显露无疑,但并不体现写实的肌肉结构,与克什米尔风格形成鲜明的对照。

这件佛像以鲜明的西藏常见的制造工艺,以尼泊尔过度时期风格为主,融合了西藏西部帕拉风格,应该无疑是一件原属于西藏西部重要寺院的旷世极品,且很有可能是早期札达、普兰这一地区在域外工匠和高僧指导下的作品。

我们在世界级博物馆藏品中寻找类似风格的佛像时,发现能与这件作品媲美的几乎没有。最为接近的一件洛杉矶郡艺术博物馆所藏的一件十一世纪释迦坐像名品,其肉髻、开相、衣纹造型以及工艺方式都和此尊非常相近。因为一样缺失莲座,在缺乏可靠信息和充分分析的情况下,博物馆方面将其草定为藏中地区,主要是受到了80-90年代一些学者用大昭寺、布达拉宫所藏对此类合金铜佛像作为标准来认定产地的影响。近年来对拉萨等地所藏佛像的重新梳理和讨论,业界逐渐认识到这些寺院的造像来源由于供施的关系流动严重,并不能作为原产地证据。

另外一件可资比较的造像是2014年出现在纽约佳士得的合金铜不空成就佛坐像,风格非常接近,尤其是手部的造型极为类似。这件只有37公分的作品当年以108万美元的天价落锤,其珍罕程度和艺术水准与本立像完全不可同日而语。

如此精彩绝伦的早期大型金铜佛像历来是喜玛拉雅艺术收藏的巅峰,是每个顶级收藏家可遇而不可求的梦想,拥有它更彰显著不凡的艺术品位和收藏地位。

声明:本文属于网络收集信息,仅提供交流学习使用,不代表收藏之家观点和意见,仅供参考了解,更不能作为投资使用依据。

云南造币厂及...

云南造币厂及...  湖北省造双龙...

湖北省造双龙...  清朝时期广东...

清朝时期广东...  民国元年至十...

民国元年至十...  民国十一年至...

民国十一年至...  民国三年O版...

民国三年O版...  西安考古修复...

西安考古修复...  图解袁世凯银...

图解袁世凯银...  清中鎏金文殊...

清中鎏金文殊... 银间镀金三世...

银间镀金三世... 清金镶东珠菩...

清金镶东珠菩... 清铜鎏金无量...

清铜鎏金无量... 乾隆年制金质...

乾隆年制金质... 北魏板凳佛像...

北魏板凳佛像... 清代铜鎏金三...

清代铜鎏金三... 肃亲王善耆金...

肃亲王善耆金...