两千六百多年前,二十九岁的古印度迦毗卫国净饭王太子乔达摩悉达多为穷生死之理而离家修道,于三十五岁在印度菩提迦耶开悟本性智慧,究明宇宙生命之实相,被人称呼为“佛陀”,意即“觉者”。随后身边逐渐有人来请益生命之道,佛陀观机逗教,随缘说法,形成“佛法”,慢慢的跟从佛陀出家学道的人越来越多,逐渐就形成了僧团,产生了“佛教”。佛陀施教讲法四十九年,圆寂之后,其弟子将佛一生所讲之言论集结成书,形成我们今日所见之“佛经”,而后人在不同地区和不同时代为纪念佛陀和传播佛教所造之建筑,图画,塑像等则形成了“佛教艺术”。

佛陀灭度后的五百年间,用人形来表现佛陀的情况付诸阙如。原始佛教时期,佛陀并不主张弟子们仅对他做形式上的崇拜,而是要求弟子以佛法的践行,获得自己生命的根本解脱。在《增一阿含经》卷二十八中记载,因佛陀去忉利天为母说法,人间弟子久久不见佛陀,非常想念,就由巧匠用檀香木雕了一尊五尺高的佛像以纪念之,这应该是最早的佛陀造像。公元前3世纪,印度孔雀王朝阿育王执政,他将古希腊艺术对人体美的表现及相应的雕塑技艺带入佛教制像中,并慢慢形成佛像创造的尺度规范和形仪特征。在制像过程中,在规定的量度与具体视觉呈现之间总还存在着造像者的个人感觉和时代文化烙印的差异,进而形成一定的自由创造空间,在这个自由创造空间中,不同地域和时代的人们将自身文化中对理想形象的种种期待赋予了佛像,由此诞生出蔚为壮观的各地区的形态不同的佛教艺术群像。

追寻古代人类文明遗迹,我们会发现,凡是伟大的艺术品,很少是脱离了宗教信仰而独立存在,因为艺术和宗教之发端,皆源自人类对生命本身的好奇与探究。艺术是宗教的形式外化,宗教是艺术的核心灵魂,二者共同指向精神之谜和生命本身。在中国,自从佛教于两汉之际传入汉地,其传播发展就与艺术造像运动息息相关。两晋南北朝时佛教石窟造像艺术现在已然成为人类艺术史的瑰宝,而唐代密宗的很多仪轨也对唐人生活中的艺术审美产生了很大影响,在印度圣者龙树菩萨的弟子将佛教密法从印度带入唐代形成“唐密”之外,莲花生大师也将佛教密法带入西藏形成“藏密”。唐朝文化和唐密艺术对藏传佛教的影响可见于青川藏边界地区现今可见的很多有明确纪年的唐密大日如来像与八大菩萨摩崖或石雕造像的客观事实。而松赞干布迎娶文成公主入藏,也是汉藏佛教文化交流史上的大事,文成公主所经之地,建寺奉佛,把唐代佛教文化艺术带入藏地,影响极其深远,据《大昭寺志》记载:松赞干布在一次神示后,用自己的鼻血绘制了白拉姆像,由文成公主亲手装帧,这就是藏民族的第一幅唐卡。它借鉴汉地卷轴“宣和装”装裱式样,唐卡的两条飘带“鸟嘴”就是宣和装卷轴的“惊燕”。

汉唐文艺处于中国文化艺术史的巅峰状态,南北朝时期来华的印度佛教祖师菩提达摩所创之禅宗也在唐代走到了顶峰,禅宗六祖慧能之后百丈怀海禅师和马祖道一禅师绍续真传一段时间,继而作为宗教修法的“禅”渐趋没落,成为民风之一种的“禅宗文化”,则深刻的影响了宋代的诸多文人和画家,从印度传入东土大唐的大乘佛教经典中对造佛像的功德好处有大量的论述,佛像也因着本土民俗和文化的习性,应机而化,呈现出不同的情态,但其所表现的本质惟有一个,即佛之拔苦救难的大智大勇和等视众生的无尽慈悲。多姿多彩的观音造像和“宋画”正是佛教文化影响文艺创作的结果。当佛的呈现方式按照世人的审美要求来量定时,佛像由此成为人类对于自身生存理解的一种具像投射,千江有水千江月,有多少种人就有多少种佛像,正如佛陀所言:“万法唯心所变,唯识所现”,唐朝之后,出现了众多宋代依照俗世之人的审美习惯来制造的妩媚多姿缤纷多彩的菩萨造像。

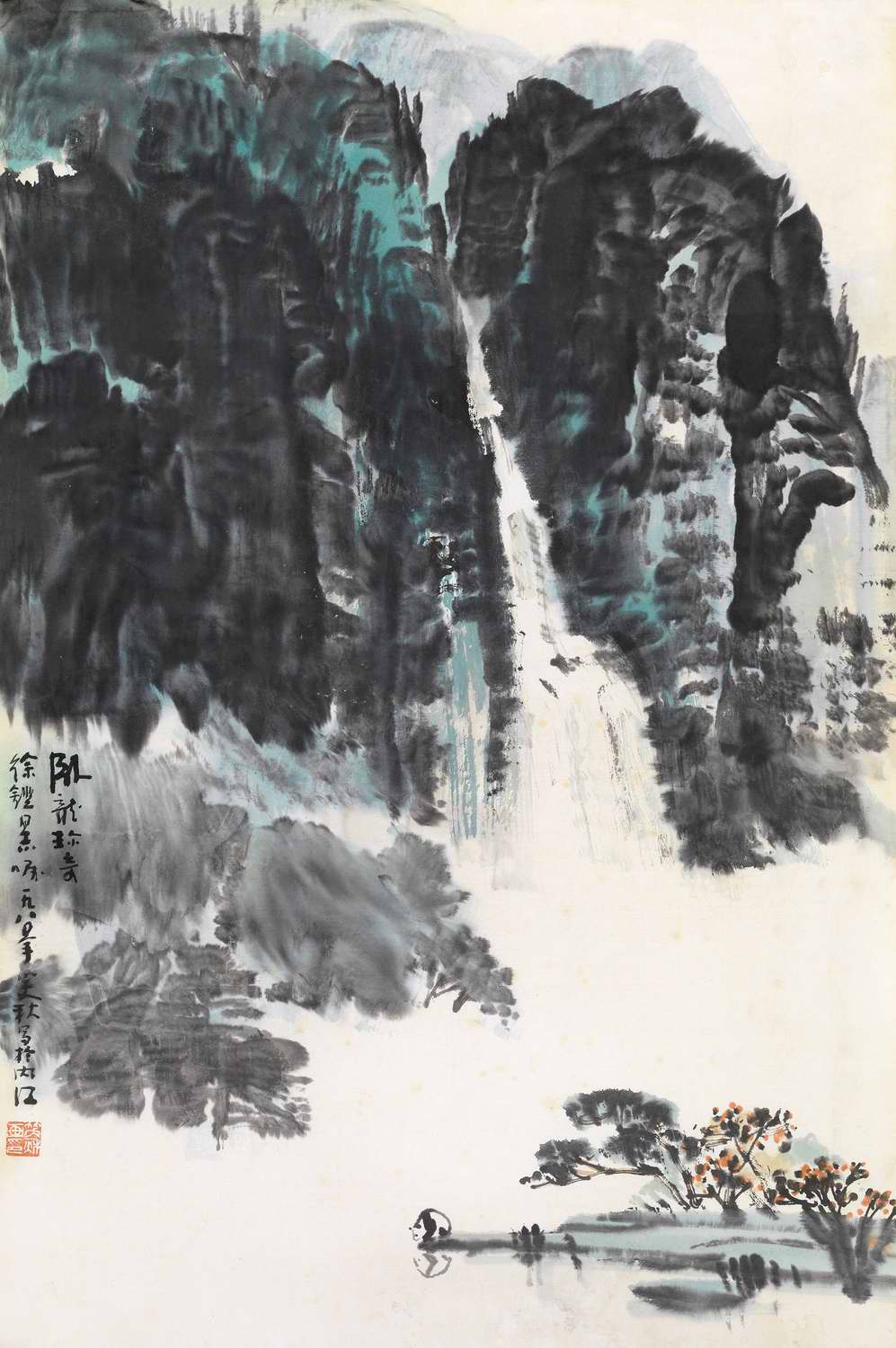

公元7世纪以后,藏传佛教艺术就开始持续向内地延伸,与汉地艺术日趋交融。宋代之后的元明清时期,是汉藏佛教文化艺术交流与融合的大发展和繁荣期,杭州飞来峰藏传风格佛教石刻造像与中国内地许多城市的藏传大白塔的营造风气,就是继承了西夏元的传统。与此同时,元代宫廷贵胄对藏传佛教的尊崇使得社会僧俗人士对藏传佛教宗教艺术品的需求急速增长,出现了金铜造像的黄金时期,汉地明永乐、宣德时期所造藏传金铜佛造像的兴起正是这一需求的自然演进。明清时期王公贵胄热衷于修习密法,西藏艺术及其装饰成为明代京城的主流审美倾向,日用物品都带上了藏传佛教的图案或装饰文字,八吉祥之一的吉祥结成了汉地流行的“中国结”。民国时,艺界一代宗师,著名的画家张大千曾入寺学佛坐禅,拜师问道,深得禅法三昧,众所周知,他还迷恋石窟艺术,从敦煌的佛教绘画和造像中汲取了丰富养分。他的艺术手法不仅继承了古代汉传佛教绘画传统的技法,同时也吸收融合了藏传佛教壁画以及唐卡艺术的绘画技巧,形成了自己独特的美学风格和艺术气息。

但究根本,以“破相去执”为修行目的的佛教本身,并不特别看重以像表法的世俗功能,诚然,各个时代的佛教造像艺术无论当时或现在看都是最精美的艺术品,但我们欣赏佛教造像之美的同时,不要忘记表达世俗之“美”并不是佛教艺术的终极目的,佛教艺术之美化的目的乃在于由世俗之“美”将人导入伦理之“善”,最终使众生进入“不二法门”之”真”,获得对“缘起性空”的实相真理的体悟,从而得到生命的究竟解脱,进入大美无相,缘起无执的清净庄严境界。所以佛陀讲《金刚经》,在其中如是所言:“若人以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。”在中国禅宗史上,也有丹霞禅师曾将佛像劈了烧火,以此启示弟子“无相”之义的公案,马祖道一禅师更是明示:“是心是佛,是心作佛。”离心之外,并无它佛之可见可求,佛教教义这种破执去相,离境无心,离心无境的“心境一如”观,超越了世俗的好坏美丑真假的两元对立思维,形成“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色”的微妙韵味和严谨无瑕的中观哲学,在此基础上,《心经》中所开示的佛法“色空不二”之奥义就并非只能由佛像表示,世界万物皆是表法之因缘,正如唐代诗人王维大居士所言:“郁郁黄花无非般若,青青翠竹尽是法身”。这点在继承唐宋文化艺术传承的日本禅宗美学上体现的淋漓尽致。

日本禅宗美学将唐代密宗美学和宋代禅宗美学有机融为一体,形成敬畏并关注日常微小事物的独特的日本美学范式和崇尚一期一会的活于当下的日常精神。日本禅宗突破了中国传统中文人士大夫阶层盛行的沉湎情绪,执迷所感的“老庄意味”,在对中印佛教造像规范进行破执的同时也对中国古代文人士大夫盛行的张扬自我意识的野狐禅风进行否定,无论是日本的画道,书道,茶道,剑道,花道乃至一切文艺,皆是尊崇素朴之日常,“尽精微,致广大”,在将物写入孤绝唯美之极的同时将人导入无人无我的空无之地,从而彰显佛法“妙有真空”的奥义,绘画等艺事由此也成为身心出离与体证真理的道途,这种贯通古今,泯却分别的禅宗美学也许会成为未来佛教艺术发展的新面向乃至东亚文化未来发展的大趋势。

佛教艺术也是艺术之一种,艺术强调的是创意,创意就是创造新的意识,新的意识的创造要从打开感官,建立新的觉知开始,艺术是打开感官建立新的觉知的手段。感官的敏锐来自意识的觉醒,意识的觉醒带来感官的敏锐。每一件艺术品的呈现,每一个创造的缘起,都在述说着生命实相本身的一段又一段的法义。无论是佛教还是艺术,无论是佛教哲学还是佛教艺术,在令人安心和愉悦的同时,也都向我们提出了更深层的生命问题:我们到底能看见什么?这问题涉及到了人类是如何观察世界的;它导致了第二个问题:我们对我们所观察到的东西能想什么?即我们是如何拥有自己的“观念”的,而这两个问题的核心主题是:我们最终能做些什么?即我们将如何依据自己的“看法”和“想法”去创造这个世界?人何以生存于此世并圆满发展,正是佛教讨论的主题,而看法和想法如何,则决定着创造力的实施,这也是视觉文化和艺术史哲学的核心议题,这三个关乎人类视觉心理学和心智成长的问题是人文学科的基本所指,也是佛教艺术产生的初始肇因。当我们将对这三个问题的深思带入每时每刻的现实生活中,它们就会成为推动我们的意识与认知变革的最基本动因。换言之,若抛开佛教的宗教形而上教义和佛教艺术唯美主义的外表现象,从当下的现实层面去考虑,我们也许需要追问:佛教“扫一切相”的般若教法和禅修“息一切念”的思维方式,将如何能带领我们进行彻底性的心态的改变和思维的创新?正是在这样的考量之下,佛教艺术从深层次来说,也许会使我们能拥有清明的心,然后产生看待万物的艺术性眼光,令我们足以爱上我们所见之事物并洞见其不可视之奥秘,甚至可以如佛陀或艺术家一般进入一个全新的视域和自由的空间,就此而言,佛教艺术的创作发展和展示传播的确是觉悟民智,建立一个高素质的觉悟性和谐社会所不可或缺的重要方式,这也是为何几千年来的历代社会出现如此众多的佛教艺术与造像的原因之一。

声明:本文属于网络收集信息,仅提供交流学习使用,不代表收藏之家观点和意见,仅供参考了解,更不能作为投资使用依据。

![[雅虎收藏]清代镂雕佛手鸟纹翡翠佩鉴赏](https://res.cngoldres.com/upload/2020/0320/d21dceaff4d03df64074a6d5e946bf16.jpg?_=1584692149522)

云南造币厂及...

云南造币厂及...  湖北省造双龙...

湖北省造双龙...  清朝时期广东...

清朝时期广东...  民国元年至十...

民国元年至十...  民国十一年至...

民国十一年至...  民国三年O版...

民国三年O版...  西安考古修复...

西安考古修复...  图解袁世凯银...

图解袁世凯银...  清中鎏金文殊...

清中鎏金文殊... 银间镀金三世...

银间镀金三世... 清金镶东珠菩...

清金镶东珠菩... 清铜鎏金无量...

清铜鎏金无量... 乾隆年制金质...

乾隆年制金质... 北魏板凳佛像...

北魏板凳佛像... 清代铜鎏金三...

清代铜鎏金三... 肃亲王善耆金...

肃亲王善耆金...