只要不带偏见、不追风,能静下心来细细评读一下乾隆帝的题画诗,你会感觉到他那渊博的学识、深谙书画的修养以及他那洒脱无拘的胸襟。如题王穀祥的《花鸟图》,诗云:“五五三三朵,潇潇落落姿;翩然来翠雀,小住得横枝。岂羡雕笼好,那知暖窖宜;以幽闲适性,画者具深思。”语言朴实无华,然却妙趣横生,读来轻松,回味无穷。这诗情,哪里像是一个皇帝,简直就是一个田园诗人。

近期,也不知是什么触动了某些人的神经,网络上频出诸如《“毁画不倦”的乾隆》、《落到乾隆手上,是赵孟頫的悲哀》等文字,把乾隆帝喜欢在历代书画名迹上加以题跋、题诗和钤印比作“点赞狂魔”大加鞭笞,似乎要对那位死了几百年的乾隆来一个重新审判。

在此,我无意要为乾隆帝予以辩护。但,细看那些讨伐乾隆的文辞,就其文风乃至遣词来看,实在是没有资格来评说乾隆。尽管乾隆帝在部分古代书画名迹上的题跋、题诗、钤印过多,有碍作品的审美。

其实,对乾隆这一行为,我们不是不可以讨论或是批评,但讨论和批评必须以历史的观点来分析和看待。务实的学术研究者,对待历史上任何人任何事,都要客观、公正、历史地看待。其道理很简单,就像我们今天评价乾隆帝的功过,其是非标准不可能一字不改地延续乾隆朝的所有“官方”史料文字;当然,也不可以简单地以今天的是非标准去裁定乾隆帝。那么,对待乾隆喜欢收藏历代名家书画作品并因编纂《石渠宝笈》而乐此不疲地题跋、题诗和钤印的行为也应如此,不能简单而又武断地以“毁画不倦”来加以定性。

从现有文献和实物资料来看,在画面上题诗始于宋徽宗赵佶,宋徽宗是一位诗书画三绝的艺术家,他不仅工丹青,更是以其独具风格的瘦金体书法彪炳百代。如此,他的诗书画汇集于画作上,从而构成了诗、书、画融为一体的崭新的艺术图式,极富东方文化独特的审美韵味。自此,画面题诗的风气便盛行起来,而且这一风雅一直延续到今天。但是,从严谨的角度而言,书画作品上的题诗、钤印,理应以“不侵画位”、“不伤画局”为前提。

不过,话又说回来,何为“不侵画位”、“不伤画局”呢?中国传统绘画不同于西洋绘画,满纸都是有笔触、有色彩的绘画元素,不为题款、题诗和钤印留位置。中国传统绘画则不同,尤其是传统文人画,不仅在创作伊始就要考虑题款、钤印的位置,还要强调留白。以本人多年对绘画的研究及创作实践,绘画的“留白”具有很大的随意性,甚至是不确定性。具体而言,“留白”既是“知白守黑”的需求,也是方便自己日后有感而发时再次题跋(这类案例很多),也有是考虑他人或后人收藏时的题跋和钤印。因此,传统绘画的空白处,哪儿能题跋哪儿不能题跋,哪儿能多题哪儿不能多题,都没有固定模式的禁区和非禁区。即便是钱谦益所说的“余观古人书画,不轻加题识。题识芜烦,如好肌肤多生疥疠,非书画之福也(《绛云楼题跋》)”,也只是一家之言,并非是任何人都必须遵守的清规戒律。

乾隆作为一国之君,政务之余雅好诗文本无可厚非。乐于在历代书画作品上题诗、钤印,也不是他个人的首创。在他很多题诗、钤印的书画上早已有历代文人和书画家题诗、题跋、钤印在先,为何乾隆帝就不能了呢?臣子蔡京能在皇帝赵佶的画上题诗,乾隆皇帝在历代“臣民”的书画上题诗、钤印,难道就是大逆不道?

记得2004年《古典文学知识》第4期刊发了陆钦先生写的一篇文章,题目是《诗情画意多神韵—评乾隆帝题画诗的美学观》,从诗学和美学的层面解读了乾隆帝题画诗,客观、公正地评价和肯定了作为一代皇帝的诗学造诣和审美高度,这是非常难能可贵的。

其实,只要不带偏见、不追风,能静下心来细细评读一下乾隆帝的题画诗,你会感觉到他那渊博的学识、深谙书画的修养以及他那洒脱无拘的胸襟。如题王穀祥的《花鸟图》,诗云:“五五三三朵,潇潇落落姿;翩然来翠雀,小住得横枝。岂羡雕笼好,那知暖窖宜;以幽闲适性,画者具深思。”语言朴实无华,然却妙趣横生,读来轻松,回味无穷。这诗情,哪里像是一个皇帝,简直就是一个田园诗人。

至于乾隆帝的书法,也是学有渊源,法度严谨。他虽贵为帝王,但他的书法却端正庄严,丝毫没有骄横跋扈的霸气,而是有着非常亲和的亲民之相。单凭这一点,就值得我们今天很多装神弄鬼的“书法大师”深刻反省和学习的。

临了,我要说的是,如果硬要说乾隆帝在历代书画名迹上题诗、钤印有暴殄天物之嫌,那么,这一行为远比二十世纪中叶砸毁、撕毁、烧毁文物的那场浩劫要高明得多。(北京青年报)

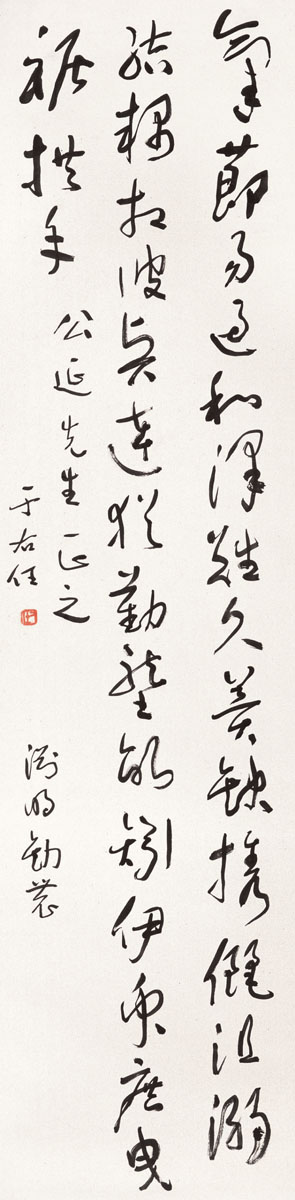

题识:不为秋风花不黄,棱棱何碍叶多芒。向阳原是无心好,邹孟因思第五章。

声明:本文属于网络收集信息,仅提供交流学习使用,不代表收藏之家观点和意见,仅供参考了解,更不能作为投资使用依据。

云南造币厂及...

云南造币厂及...  湖北省造双龙...

湖北省造双龙...  清朝时期广东...

清朝时期广东...  民国元年至十...

民国元年至十...  民国十一年至...

民国十一年至...  民国三年O版...

民国三年O版...  西安考古修复...

西安考古修复...  图解袁世凯银...

图解袁世凯银...  于右任 渊明...

于右任 渊明... 赵云壑 秋江...

赵云壑 秋江... 江寒汀 果熟...

江寒汀 果熟... 倪田 竹下高...

倪田 竹下高... 李秋君 夜宴...

李秋君 夜宴... 沈慰 临富春...

沈慰 临富春... 陈半丁 蔷薇...

陈半丁 蔷薇... 林纾 春近江...

林纾 春近江...