黎雄才以山水画见长,早年受高剑父影响,后融汇古今,自成一格。其笔下的山水画饮誉海内外,独树一帜,荡气回肠,品位高雅,情趣盎然。

此幅《灵隐飞来峰》是黎雄才于1956年在杭州所写灵隐寺场景,以焦墨、渴笔,写生独胜,风格老辣雄劲。

《百年雄才》研讨会上,李伟铭兄说了一段话,说黎雄才是“高度世俗化的画家”。他所指的,是黎师的名气太大,民众一说起他的名字,就联想起黎家山水,黎家松树,犹如关山月的梅花一样。在一般爱好者乃至于岭南画派研究者眼中,黎师是一个开创性艺术家,他早年就师从高剑父,提倡新国画。他似乎,或者说应该,是很具有独创和开辟精神的画家。

在这种多年反复的标签化中,黎师逐渐被“新国画”化了,甚至连他自己,也不自觉地忽略自己的过去,自身艺术风格的组成元素。李劲堃兄曾对我说,某次岭南画派纪念馆组织学艺术史的研究生去采访黎师留学日本的经历,“问得黎生发脾气了。”我听完默默一笑。

在随黎师学艺的时间,我经常陪他闲聊往事,老人总喜欢回忆,我便从他所熟知的故人往事开始谈起。美院的老学生们都说,黎师不太爱说话,甚至没有留下系统的画语录之类,但他总是一个有往事的人,只是连老师本人都不想提起往事,这就是他性格中的矛盾一面。

黎师的性格中,他不愿多提的元素有很多,这里只讲几点,不妨先从家世说起。黎师出生于肇庆的宽裕人家,其尊人与文化界颇有来往,所以他从小养成干净整齐的习惯。高剑父曾说过,门弟子中,邋遢不过方人定,靓仔不过黎雄才,说的就是黎师喜欢打扮,到晚年他还保持着爱穿西服打领带的习惯。若问这些与他的画有关系吗?我说太有关系了,看黎师作画,他要求水墨明净,笔砚精良,连颜料都是精心磨制的,他经常夸耀自己用的朱砂是明代所制。我见过不少画家,生性邋遢,画桌上烟头颜料乱摆,色碟砚台也是脏兮兮的,画作自然乱头粗服。而黎师画作都是清新明快,这就与家教和习惯分不开。但由于“出身论”的阴影,他一直不提自己家庭所给予的最初影响。

黎师艺术性格中,不少论者都同意他其实是一个很传统的人。黎师自己怎么看?我曾不止一次发现他也无法给自己下定义,这是他艺术性格中最矛盾的一点。他曾多次对我说,不要画那些“古老山水”。我有时候谈起国画研究会的某些老辈画家,他也会月旦两句,说那是“古老山水”。这里的“古老”大约指的是四王一路下来的传统山水。但我们看黎家山水的脉络,我们会发现在他入高剑父门庭之前,他就已经纯熟地掌握了中国传统山水画中水墨和线条运用的技巧。从十一岁留下的最早作品看,水墨晕染的山石和线条遒劲的树枝,已经完全成型。此后融入了高剑父的雄浑和日本画的光影,从而形成了黎家山水的特色。但骨子里头传统的水墨和线条成分,已经贯穿其一生。他早年师承之中,就有陈鉴等一批传统派别的师傅。自跟随高师后,他深受新国画论的影响,但是他没有摒弃自己已成熟的笔墨功夫。高剑父也是一个善于教诲的老师,他并没有要求徒弟完全跟随自己的路子,所以他夸奖黎雄才的山水“中国第一”,其意当在此。1949年后,“传统”日渐被边缘化,黎师更加对此保持敏感,所以无论在公开还是私下场合,他都不再提“古老山水”。

黎师终身崇拜高剑父,高剑父的艺术又何尝不是如此?他从居廉身上学来传统的花鸟技法,融入了日本绘画的技巧而成一家。高剑父成名后以创新自任,他又是开创民国的元老人物,所以身上总披着创新的光环。黎师跟随高剑父多年,自然懂得创新国画的意义,他在五十年代初又是新成立的美术学院体系的开拓者,在新时代的要求下自然要自觉地与传统画界线。

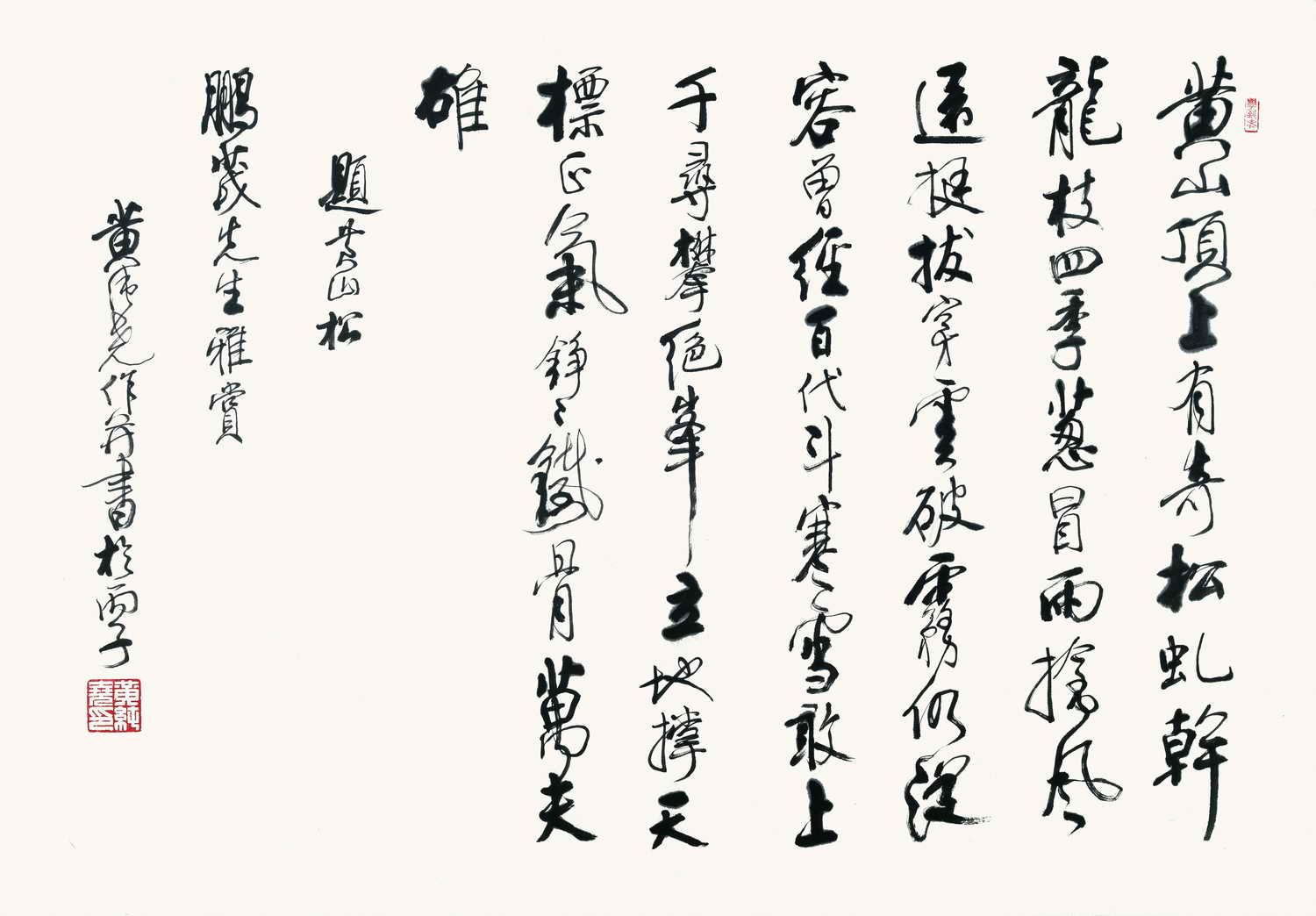

在岭南画派(这其实是五十年代才形成的名词)画家中,黎师当之无愧是“传统”功力最深的一位,也是最重视传统的一人。他曾给我看五十年代白描临摹萧云从的鞍马人物,其线条的流畅飞动,让人暗自吃惊。在他的作品中,立意、题款、印章、布局,都带有浓厚的诗意韵味。曾有年轻画家将自己画的松树请求指正,黎师拿起笔先将松树顶上干枯的老枝加上松叶:“画松树顶一定要密,这样才长命啊,画秃顶松树的画家都短命的。”这也算是一种向“传统”的致意罢。

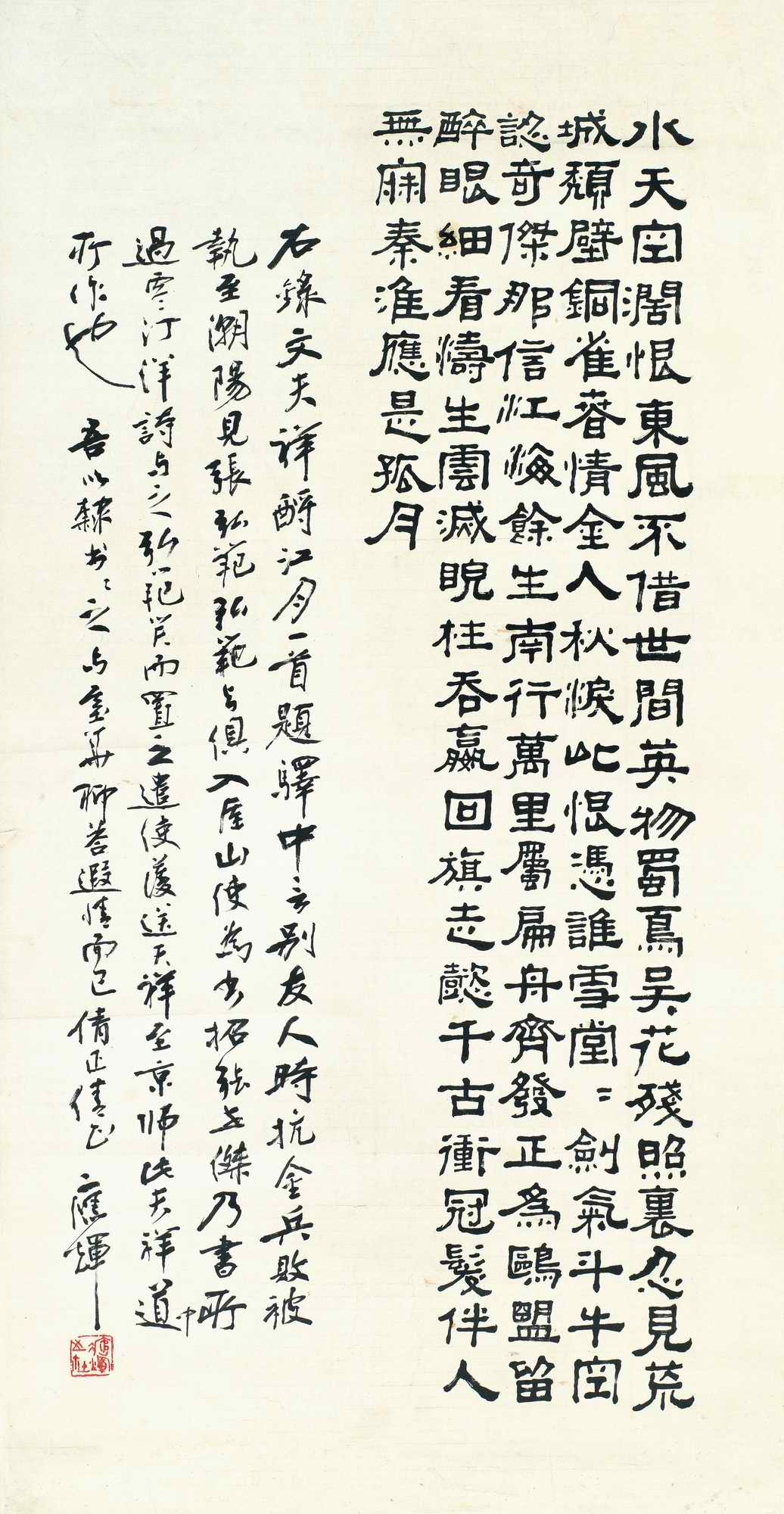

这次的百年大展中,特意编集了一部黎师的书法集,这也可见筹备者的眼光独到。黎师的书法之中,其实亦融汇了传统与变革的意趣。我见过他写字的习惯中,若写大字对联,其用笔多为侧锋,甚至将山马毛笔的笔肚擦出飞白来,这种用笔自然是受了高剑父的影响。不过他写小字和题款的小行书,则是圆润飞动的钟繇字体,笔笔中锋,毫不含糊。这也体现了他在书法上新与旧共存一面。

黎家山水的另一源泉是日本画的影响。黎师留学日本三年,留下了许多写生稿本,却没有什么线索可供我们考证他的求学历程。他在日本学到了明治以来绘画的优良传统,例如对光影的追求,透视的讲究。我们看他的松树和远山,就很有长谷川等伯与竹内栖凤的影响。1935年回国后,抗战爆发,倭寇的蹂躏使他与广大民众一样怀有国仇家恨。对于日本绘画,黎师无疑是有复杂感情的,晚年他不止一次向我提起他喜爱的高岛北海和栖凤。他画画所用的笔,也多偏好日本产品,最喜欢是日本名笔庄“鸠居堂”的山马毛笔,其中一支长锋软毫排笔是1935年从日本带回国的,一直用到过世为止。不过在长年的国民仇日情绪和1949年后的意识形态影响下,他深知日本元素是敏感的题目,所以甚至连提起留学经历都会惹起他的不快来。

若说黎师性格中传统最深的一面,当属他的尊师重道。他毕生崇敬高剑父,提起“高师”二字总是一脸景仰的神色,回忆某些同门在“文革”中批判高师,他深表鄙夷。除了高师,他崇敬的长辈还有商衍鎏太史、容庚教授。崇拜太史是老辈文人的传统,黎师对商老太爷十分推崇,经常提起太史给他赠诗的事,视为光宠。在他福星居的老屋中,正厅所挂的不是自己的画,而是太史所书赠的屏条四幅。黎师第一次出大型画集,他特意用了容庚先生的楷书题签,可见他心目中对于文人学者的推崇。

拉杂写了一些黎师往事,读者或许从这里可以看到大师比较完整的一面。我们重新审视他所讳言于昔日者,既有环境大势所趋不可说,也有自身艺术观点矛盾统一的不愿说,然而正是这些矛盾的高度统一,成就了黎师融汇各家的艺术。

声明:本文属于网络收集信息,仅提供交流学习使用,不代表收藏之家观点和意见,仅供参考了解,更不能作为投资使用依据。

云南造币厂及...

云南造币厂及...  湖北省造双龙...

湖北省造双龙...  清朝时期广东...

清朝时期广东...  民国元年至十...

民国元年至十...  民国十一年至...

民国十一年至...  民国三年O版...

民国三年O版...  西安考古修复...

西安考古修复...  图解袁世凯银...

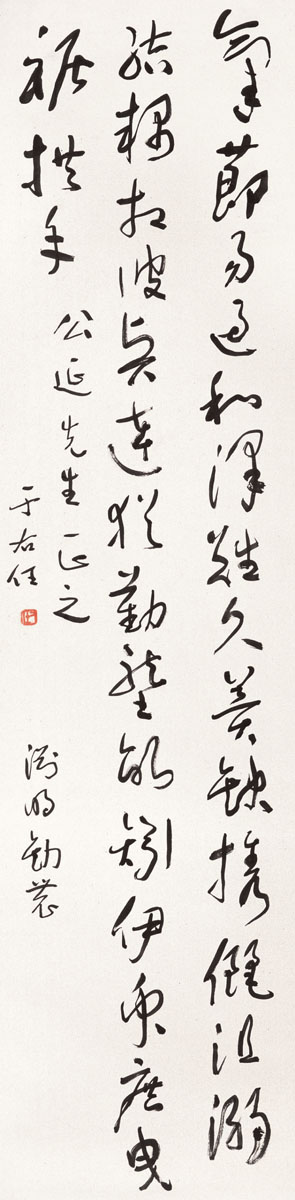

图解袁世凯银...  于右任 渊明...

于右任 渊明... 赵云壑 秋江...

赵云壑 秋江... 江寒汀 果熟...

江寒汀 果熟... 倪田 竹下高...

倪田 竹下高... 李秋君 夜宴...

李秋君 夜宴... 沈慰 临富春...

沈慰 临富春... 陈半丁 蔷薇...

陈半丁 蔷薇... 林纾 春近江...

林纾 春近江...