曾梵志2001年作《最后的晚餐》油画画布框;成交价: RMB 142,367,160;尺寸:220×395cm;拍卖公司: 中国嘉德国际拍卖有限公司;成交时间:2013-10-05。

曾梵志是当今当代中国艺术中最受瞩目的艺术家。从一九九一年开始,以西方油彩为创作媒介的曾梵志,经历二十多年,由早期一个学习西方表现主义的年青艺术家,慢慢探索并找寻到属于中国艺术家的笔触,并近年多次于国外举办大型展览,包括去年年底在伦敦高古轩的个人展览及今年于巴黎现代艺术美术馆的大型回顾展,证明了一个中国出身的艺术家,以西方艺术媒介,呈现了中国艺术家的独特风格。而曾梵志最为著名的〈面具〉系列,始创于一九九四年,题材上探讨都市人的生存状态为主轴,纪录了中国经济起飞的十年间,中国人在都市化的过程中的处境及焦虑。风格上,他的作品尽见西方表现主义大师,如英国艺术家培根及弗洛依德的绘画精髓,加上个性化的题材及独特的中国符号元素,成为艺术家最为人熟悉及最受欢迎的创作系列。当中,绘画于二〇〇一年的《最后的晚餐》是〈面具〉系列中呎幅最大的作品,它藉解构达芬奇的巨作,呈现了九十年代,中国进入市场经济的大环境下,中国人的生存状态,及社会在破坏及重建之间的荒谬感。作品属单幅画布,长度达四米,高二米二,属该系列最完熟时期的作品,亦代表了当代中国艺术的一个高峰。原作品于作品创作翌年旋即纳入尤伦斯夫妇重要收藏当中。

《最后的晚餐》作品取材自意大利文艺复兴时期大师达芬奇的同名作品。达芬奇被誉为文艺复兴时期最重要的艺术家,而此作品更被誉为文艺复兴时期正式开端。曾梵志对于达芬奇一向崇敬有加,他于艺术学院修读古典艺术时,达芬奇正是他第一个真正喜欢的艺术家。《最后的晚餐》一直有着神秘色彩,并且成为历代重要艺术家的重要灵感泉源,产生不少致敬或解构的作品。此作为米兰的天主教思宠圣母的多明我会堂的食堂上的壁画,宽接近九米。它以耶稣被罗马士兵逮捕前跟十二门徒的最后一次晚餐为题,耶稣在席间预言他的其中一个门徒会出卖他,原作品捕捉了当时门徒的惊讶反应,唯出卖耶稣的犹大则欠身退后,与落落大方的耶稣形成对比。

曾梵志的《最后的晚餐》创作于二〇〇一年,原画中的耶稣及十二个门徒,被换上戴上面具、吃着西瓜及系红领巾的少先队成员。艺术家邀请了一班青年为其模特儿,为每一个姿势都单独地拍摄照片,以便在此基础上进行创作,为其佩戴上红领巾及肩章,而作品后方有着狂草笔触的书法,取材自中国教室中常见的名人毛笔画法。这种把宗教场所转变为教室,使作品的空间产生游戏感,充满荒诞性。《最后的晚餐》是对经济日益发达的中国的一种隐喻,红领巾是代表了共产主义的理想,是「集体主义」的象征,而原作中的犹大,则由一个戴着金黄色的西式领带的人物饰演。对于曾梵志而言,这代表着对新时代离弃共产主义理想,他曾表示︰「金色领巾代表金钱,代表西方资本主义。中国是一九八〇年年代中后期才开始打领带的。」打领带无疑是一个中国社会变革的信号,这对应着九十年代,中国正处于激烈的变革当中,企业面临着从「集体主义大锅饭」模式转化为「个人创业」模式,有特长的人开始脱颖而出,凭籍「手艺」先获得了富裕,与他人拉开了生活差距,脱离了所谓的集体生活。对于艺术家而言,某些离开了集体生活的人,打乱了社会的既定方向,他借用了耶稣的形象,来借喻中国的领导人,他意识到这种「背叛」会为自己带来颠覆,并预言着︰「我们中间有一个人走上资产阶级的道路。」而这个人,正是系着金色领带的门徒。台上刺眼的红色西瓜除了代表了中国,亦是延续曾梵志在〈肉〉及〈面具〉系列中,意指暴力及欲望的象征。而根据作品创作草图,艺术家本来把背景定在人民大会堂的大堂中,天花有着代表中国共产党的徽号,而人物背后,则有着数面大红旗,艺术家最后选择以教室的场景来代之,体现了他选择从更深层次来发掘当中的时代意义。《最后的晚餐》以恢宏的气势,捕捉了中国社会在九十年代经济转变时期的面貌改变,纪录了中国社会如何面对资本主义的降临。是当代中国艺术中极具代表性的一张作品。

曾梵志在《最后的晚餐》中示范了极度圆熟的绘画技巧,并把西方表现主义的风格,融会于中国的大背景之下,但他的创作并不止于此︰他曾说过︰

「我一直想寻找一条完全属于自己的路,不要被任何一个大师所影响。」诚然,到了一九九〇年末期,曾梵志回顾了中国传统文化,特别是宋代传统绘画,并开始着手研究,随后的十年,曾梵志反复于抽象与具象间徘徊,最终把中西艺术融会贯通,确立了自己独特的笔触线条,传递中国山水画的「妙悟」意境。而这一切源自一个来自武汉少年旺盛的创作欲望。

年轻·表现·欲望

今天,即使我们回看曾梵志武汉时期的成名作〈协和医院〉及〈肉〉系列,我们仍然会不禁为之震动。曾梵志不过二十出头,已经凭其毕业作品惹人注目,他受西方的表现主义的笔触影响,以夸张的人体比例及对比鲜明笔触,把城市人埋藏的情绪通通呈现在画布之上,并把中国人在九十年代政治低气压下的焦虑及烦躁表现出来。作为一个中国艺术家,他的早期经历同时体现了一个中国艺术家在集体主义下表达个人笔触的坚持。

成长的经歴对形成艺术家气质而言,极具影响力。曾梵志一九六四年出生于湖北武汉。小学期间,他被拒绝加入少先队,得不到红领巾,使他开始对集体和组织有了一种潜意识的对抗。回忆是艺术家创作源泉。正如艺评人凯伦。史密斯的观察︰「〈协和〉以及〈肉〉系列是由一些他对饱受折磨的个人情感、挫败感和焦虑感最为露骨的揭示而形成的,他自己内在的骚动正是他的风格的发端之处。」中学毕业后,曾梵志晚上在青年文化宫学习素描写生,多次前住北京,观看当时震撼万千中国艺术学生的蒙克、劳申伯格及赵无极的展览。西方表现主义、抽象主义及观念艺术,回异于当时官方提倡的社会现实主义,冲击着这位年轻的小伙子的艺术观。唯曾入学湖北美术学院后,却发现与理想相距甚远。学院一板一眼的教学方式,显然令他不能满足,他表示︰「在我上学之前,我会探索一切可能的方式,达到我想要的效果,但是在学校,新的技巧是受到约束的。」

对于曾梵志来说,美院的教育太过程序化及缺乏情感表达的风格,曾梵志始终对西方现代艺术最具兴趣,特别是德国的表现主义,并受之启发甚深,其中,他尤其喜欢贝克曼的作品(图4)。「我对于表现人,一个个体的人的态度和心绪有兴趣,并且尝试用一种直接的反应来予以表现,目的在于传达这个人的表情、情感、思想以及我自己对于这个人的感受。」眼睛是通往人的灵魂之窗,曾梵志选择了它,来建立个人标志。从数量不多的早期作品中,我们已经看到日后〈面具〉系列摄人的眼睛,例如一九九〇年创作,具浓烈表现主义色彩的《黄昏之一》。但真正显露头角是他九十年代初期的〈协和医院〉系列,这亦是艺术家早期创作阶段的最重要作品系列。〈协和医院〉先后有三组的三联作品,首三联作发表于艺术家于湖北美术学院的毕业展上,获正筹划「后89中国艺术展」的艺评人栗宪庭赏识,并当下邀请他参展。而第二联作,则于一九九二年的广州双年展中发表,并获得优秀奖。

《协和三联画1号》(图1)是一套三联作品,是由三幅描绘医院内情景的画作构成,左边的画幅以候诊室为题,画面分开两部份,左边为站着的病人,右侧为一排坐着的病人。他们等待着,以焦灼的目光凝望观者。中间的一屏为手术室的场景,数个医护人士围着一个翻转身的病人,拿着手术刀,准备进行手术。病人的身体则处于一个无力及被动的状态,是被救﹖还是被屠宰﹖右边最后一屏则为医院病房,两排病人睡在铁架床上,前方站着一个穿着白色外套的医生。画面最上方的一位赤裸病人吸引着我们的注意力,他/她弯曲着身体,似乎在极度病苦之中,与前方微笑医生产生强烈对比。

画中的医院来自他家隔壁的武汉第十一医院,他从医院的病人中看到人性的脆弱和痛苦,与现代中国人的处境有着很多共通的地方。「天天都看到医院那种排队候诊的情景,看到病人出事、抢救的情景,我忽然觉得,这就是我要画的那种感觉。」对灵魂及肉体痛苦的描写,让艺术家能够尽情地运用表现主义的笔触,把内心抑压的情感释放出来。《协和三联画1号》同时让艺术家从对表现主义的简单模仿,到发展自己独特的风格。「最后画『协和』的时候,在画手和头像时,找到一点感觉,最后一张我反着用笔,笔触往相反的方向走动,我要的感觉就出来了。」他选择了西方宗教画中常见的三屏格局,并努力营造作品的悲剧感,思考画中人的痛苦,寻找罪与罚的根源。曾梵志同时开始了〈肉〉系列,他以街边肉铺为题,但如选材医院一样,肉不过是一种借喻。《肉》(图2)是这系列的示范之作,在这张作品中,曾梵志以猪肉铺为画题,内里挂着一个又一个的猪尸,赤膊的男子站在画前,艺术家以相似的颜色及技法,把肉与人类的身体连系起来,乍看之下,人与猪比较之下竟如此相似。在中国,如果人的肉身没有任何价值可言,那灵魂呢﹖

对〈肉〉系列的探索,亦同时影响了艺术家往后的创作。一九九二年创作,并发表于同年的「广州双年展」的《协和三联画2号》,就看到色调从一号的褐色转变到鲜红的肉色。《协和三联画2号》同样是三联作,呎幅与1号一致,唯技巧上更为成熟,三屏的构图均以医护人员与病人构成,中间一张更以米开朗基罗于梵帝岗的《圣殇》雕像为灵感,以女护士及病人,取代原雕塑中圣母及耶稣的位置,加上三屏画的创作方式,呈现出宗教式的怜悯及崇高感。《协和三联画2号》人物的肌理更加细致及丰富,人物造型更见成熟。这早期的重要之作,无疑彰显了人在痛苦的煎熬与被拯救间徘徊,与之后的《协和三联画3号》共同为这早期重要系列划上完美的句号。〈协和医院〉与〈肉〉这两个艺术家早期最重要的创作系列,成就了他对人性刻划的深切探索。

面具舞会的时代

曾梵志于一九九三年将其创作基地迁往北京,这几乎可以说是无可避免的,艺术家深信他的作品会在北京这个兴盛的艺术中心受到更广泛观众的认同。的确,随着中国在上世纪九十年代经历一连串急速的经济及社会改革步伐,曾梵志的〈面具〉系列一一发掘出中国人民不为人知的苦痛与哀伤,是对中国当代艺坛意义最重大的一套作品。多幅面具人像画,不但揭示了表面歌舞升平的中国社会所隐含着的疑惑和不确定性,也记录了艺术家在探究现代社会现象时所受到的内心挣扎。曾梵志与同辈艺术家的不同之处,在于后者不少都依赖公式化的象征符号,但曾氏则从不间断地在自身的艺术风格上寻求突破,最终促成〈面具〉系列一连串极具戏剧性的美学转移,成功摆脱

〈肉〉及〈协和医院〉系列的表现主义元素。再者,他也透过〈面具〉系列提升及巩固其肖像绘画风格,在国际艺坛上获得多位学者和艺评人驻足品评。

踏进北京,急速变化的生活和社会环境,尤其是大都市居民之间的虚假交往,立即把艺术家吓倒。「真正可以和我分享心事的友好没有几人,我们的交往都似乎是社交上的往来」。曾梵志从此开始搜索全新的语言,希望籍此表达他的孤立、混乱及不安的感觉,最终呈现一系列忧郁寡欢的面具人物。「由于面具的存在,人和人之间保持着一定的距离,无法真心地心心相映。当大家都隐藏着真的自我和各种欲望时,出现在公众面前的形象也不过是一个面具而已。」

曾氏在一九九四年系列中创于最早期的作品,保持了早期〈协和医院〉系列中强而有力的笔触和表现主义的风格 。然而,艺术家极力试图利用油画和调色刀使画面变得平滑,以掩饰不平的下层。画中佩戴面具的人像一般仅限于一至两名。正当画中人展示着生活的各种姿态,或互相以动作示意传情,他们的脸上的面具却蔑视并粉碎了我们对真理真诚的理解。此外,画中人巨大的双手、空洞的眼睛、和血腥的肤色正好出卖了那些近乎完美的人物。

而某程度上,那些空洞而且被放大的眼睛都奇怪地捕捉了某些西方作品像卢西安.弗洛伊德的肖像画《Portrait of John Minton》(图16)中那份特有和无情的精神特质,《Portrait of John Minton》所画的正是弗洛伊德的朋友与画家约翰.明顿。弗洛伊德的画作巧妙地利用阴影和线条突出了面部轮廓,而曾梵志画中粗犷的手则进一步扩大并含蓄地重新演绎这种分明的线条轮廓;传神的笔法也酷似英国画家弗朗西斯.培根画作《Portrait of Isabel Rawsthorne》中粗犷暴力的刻画。然而,曾梵志作品中的社会意识已远远超越了两位甚有远见的画家的影响。「我想把一些强烈要表达的东西消除掉. 用刀就是把过去使我特别兴奋的用笔消除掉。让它保持一种平静, 让那些东

西藏在里面. 我不改变手的那种状态,是觉得有些东西你还是不能真正地改变。」〈面具〉系列的精髓在于勾勒存在于每个城镇居民思想灵魂中的讽刺和矛盾,乃至根本上质疑物质世界的自我认同问题。

〈面具〉系列所呈现的美学转移,都被视为中国社会急速现代化的见证。再仔细审视的话,曾梵志的早期「面具」作品,更恍如千人一面的假面舞会,一副副面具与店内买到的装饰商品大同小异。这种情况在一九九四年《面具系列一号》(图3)最为显著:画中男人抓着一个棕色动物面具不放,而该面具亦清晰描绘成与主体分离的独立对象,暗示出画中人那份不一致的嬉闹调皮。与周遭不协调的面具细节,似乎也回应着毕加索一九〇七年作品《亚维侬姑娘》(图9)中非洲面谱的土著面貌。正当毕加索的画作深入探讨当时被摒弃于欧洲中心社会以外的原始主义,曾氏所绘的怪诞动物面具,反而是质疑社会典型规范的工具。「在今天的社会中,面具或许是无处不在,不管是你为了保护自己,还是为了欺骗别人, 都不得不把真实的自己隐藏起来,而以假面的形象出现在公众面前。或许,这才是真正的尴尬。」这些充满禁欲意味的面具贯穿整个系列,呈现出由微笑至尖叫等不同表情,并与人物面部轮廓合而为一,对人们在隐藏真实面目背后的矛盾情绪提出疑问。

其后在九十年代中至后期,曾氏所绘的人物轮廓,笔触更显细致。作品中平淡的背景也开始被黄、粉红或蓝这些鲜艳色彩取代,有时候更变成美轮美奂的布景。一九九五年的《面具系列六号》(图5)就是展示其风格进程的重要例子。这幅多愁善感的作品,主角是一个独站花丛中的面具男孩。在他身后,一架飞机在广阔的蓝天擦过,在画面对角线留下一缕长长的白烟。象征财富和先进科技的花卉和飞机风格的线条和影子均细腻无比,塑造出男孩与周遭环境的抽离感。再加上男孩面庞的两道泪痕,这一切更与颈项上的红领巾和袖章形成直接对照。

到了二〇〇〇年前后,〈面具〉系列的结构和美学概念已升华至另一层次,更为成熟。气势宏大的《最后的晩餐》,无疑是一个颠峰。《面具系列》

(二〇〇一年)(图8)的主角是一位独处的面具人物,他站在壮阔风景之上,身穿的黑色服装画工极为精细。画家透过描绘景物在外套上的倒影,显出他对细节的巨细靡遗。同时,天际线也不再限于单色,而是游走于紫、黑、白之间,暗暗流露出恍如马克·罗斯科的灵逸色调风格,如他一九六二年的《蓝和灰》(图12)。罗斯科向来强调人类和大自然之间的未知与亲密,而曾氏就以此为起点,向人生转瞬即逝的本质提出疑问。同一时间,〈面具〉系列的构图及笔触亦巧妙地慢慢循更加抽象的方向发展,

《面具系列》(二〇〇一年)中流畅无比的笔触与质感,跟曾氏的早期作品相比截然不同,而这项风格在后面具时期渐趋抽象的新作之中,也占着颇大比重。

长达十年的〈面具〉系列旅程见证了曾梵志创作事业中一个重要阶段。从早期孜孜寻求现代世界对个人定义的了解,到冲破自我怀疑和误解的障碍,这系列的每一幅作品正好拼凑出画家在精神和艺术发展的方方面面。正如栗宪庭所形容曾梵志中至后期的作品:「作品也像作者的近期感觉—彷佛看破红尘。」

无限的风景

在千禧年前后,曾梵志的画布出现新的风景。在此期间,他在世界各地举行展览,为首的便是二〇〇二年于法国皮尔卡登中心举行的「巴黎–北京」展。曾梵志在其著名的表现主义风格的基础上,注入新的中国元素,成功开拓出〈风景〉系列。艺术家从东方文化中掫取灵感,创作出直摄人心的作品,既散发着他崇尚的德国表现主义的脆弱,却又带有明显的中国风格。这些作品结合许多传统国画的元素,如山水画和手卷画。然而,在向过去取经的同时,艺术家亦不断致力发展和完善自己的技巧,例如「以湿压湿」的方法。其中一个最能显示他这种中西共融风格的重要展览是二〇〇九年于苏州博物馆举行的「与谁同坐」。这个展览不但将曾梵志的作品与经典国画作出对应,更巩固这种跨文化的连系。尤其值得注意的是,在这个时期,曾梵志将自己彻底交付给他的直觉和技巧,从他令人惊叹的作品中,可以体验到

「妙悟」和见证他自创的「乱笔」风格,从每一下笔触都可以感受到他超卓的技艺。

二千年代初期,曾梵志绘画了一系列面具人物肖像。从〈我们〉系列开始,虽然仍然带有表现主义的色彩,但艺术家已舍弃了他的面具,转而采用螺旋形的线条。作品中的人物不再藏身于面具背后,而是以重重的圆圈和洗刷痕迹掩饰自己。这重要的转向,既来自〈面具〉系列,亦连系着其后的创作。为了摒除给人「面具画家」的印象,曾梵志进入了这个由螺旋线条为主要风格,虽短但却关键的实验时期。这时期只维持短短两年,从二〇〇二至二〇〇四年为止,作品包括《我》(二〇〇三年)(图10),当中一个不能辨认的面孔由画布内向外凝望观者,面孔的五官被曾梵志的圆圈笔触几乎洗刷干净。艺术家以此技巧来磨灭个人独立性。

这转折时期亦见到艺术家后期的「以湿压湿」技巧。在《扇面图之二》(图14)中,曾梵志以画刀把湿的油彩以涂在画布上,营造出扇面的效果。作品有着模糊的书法,连接着艺术家往后植根中国文化的抽象作品。书法成为抽象一部份。在艺术家二千年的《A系列1号》(图13)中,我们亦见到在红山漫遍之间,有着直排书法隐约的出现在画中。书法亦同时响应着艺术家童年课室上,以书法写成的政治标语。

在这时期也有其他作品冒起,如〈伟人〉系列便是以抽象的手法刻划人物,着重间接的隐喻,而不是直接的描写。我们依稀可以辨认出这些名人的轮廓,感受到艺术家的笔触轻抚着他们的脸,但转瞬间却被不同方向的笔触破坏。在涂抹和刮掉之余,艺术家还发展出前述的「以湿压湿」的技巧,在油彩还是湿润的时候再加拖拉,形成更深长的笔触。这种技巧还涉及以一层一层的油彩营造出极具质感的画面,增强作品的力度和深度。

正当这种内在的变化发生的时候,二〇〇二年曾梵志的右手受了伤,促使他尝试以左手作画。因而训练出双手并用的能力,能够左右手各执一笔同时作画。他还练成以一只手同时握着两枝画笔作画。食指、中指和拇指捏着一支笔,中指和无名指则夹着另一支笔。前者由习惯、逻辑和经验主宰,而后者则交由直觉和偶然性决定。他这种独有的「乱笔」画法,游走于理性和非理性之间;令作品予人更自由自在、无拘无束的感觉。

然而,艺术家扩展期的真正巅峰是在二〇〇三至〇四年,种种实验最终让路予有深厚传统的技巧。根据艺评家吕澎的文章,曾梵志在这个时期决定放弃从他熟悉的西方艺术中寻求转型的可能性,他似乎想从中国传统山水画中去寻找一个新的、与自己吻合的气质。传统山水画是中国风景画的经典形式,以水墨创作,象征人与自然,以及整个宇宙的连系。

从他的〈天空〉系列,可以看到曾梵志试图重建这种人类与大自然共存的关系。在这些作品中,不同的个体,从小孩子以至重要人物如毛泽东,其背景都是绯红的天空,渐变成深蓝色和带点灰色。这些图像源自他的童年,对他有极为深远的影响,正如艺术家透露:「 创作的灵感源于童年,那时仰望天空总能产生一种奇妙幻想,它们长久地留在我们路过的时间里,直到现在仍然听见它的声音,闻到它的气味。」 故此,他的童年在作品中回响。

紧接着这个时期,从二〇〇四至〇八年,曾梵志的艺术步入新方向的成熟阶段。曾梵志重新演绎国画,为传统中国艺术的发展带来新意。国画是传统中国绘画风格的当代名称,含有「民族的绘画」或「国家的绘画」的意思,以强调其与西方画的分别。上段提及的苏州展览,引发起大家将曾梵志的作品与传统中国画相提并论的兴趣。另一个同样重要的展览是伦敦高古轩于二〇一二至一三年举办的「曾梵志」展。

他的作品融合各种传统的元素,背景采运用水墨的手法,而人物面部密集的笔触则见工笔的轻灵。曾梵志尤其偏爱唐代绘画作品中,充满情感及笔触的线条。这种独特笔触,带有明显的东方精神,比西方更早,曾梵志着力表现的,正是此东方的独特性。

曾梵志对西方大师细腻演绎的作品便是很好的例子。他最初画自己尊崇的画家,如卢西安.弗洛伊德、弗朗西斯.培根等,在挪用的过程中,曾梵志把自己与这一段艺术史连成一线,成为个中的一份子。他也挪用大师的名作,精心演绎,如在《兔子》中对纤细兔毛的细心处理、以至《智者》(图18)里老人的胡须,甚或是《祈祷》里一双饱受折磨、皱纹满布的手。这三幅作品均取材自杜勒,都是去年的创作,而最独特之处,在于它们虽然都是油画,却察觉不到表现主义或抽象画的影响,反而有国画的味道。

最后要谈的是曾梵志作品中经常出现的宁静感。在后期作品之中,再也没有从前〈面具〉系列的黑色幽默,如今散发着的是内心的平静与和平。从妙悟中出发,曾梵志的作品变得更加自由、更无拘无束;虽然作品的景致荒凉,但在错落的松枝藤蔓之间明显闪耀着希望。自〈面具〉系列面世以来,曾梵志的声望与日俱增,今年十月他更会在举世闻名的巴黎现代艺术博物馆举行回顾展。这些年来,他的作品出现改变,由凄清孤寂变为带有希望,显示艺术家已展开新的一页;迈向新的、更平静的领域,让沉重退位予轻松自在,将东西方两个世界的文化融合起来,成为自己艺术的核心。

http://www.36bu.com/声明:本文属于网络收集信息,仅提供交流学习使用,不代表收藏之家观点和意见,仅供参考了解,更不能作为投资使用依据。

云南造币厂及...

云南造币厂及...  湖北省造双龙...

湖北省造双龙...  清朝时期广东...

清朝时期广东...  民国元年至十...

民国元年至十...  民国十一年至...

民国十一年至...  民国三年O版...

民国三年O版...  西安考古修复...

西安考古修复...  图解袁世凯银...

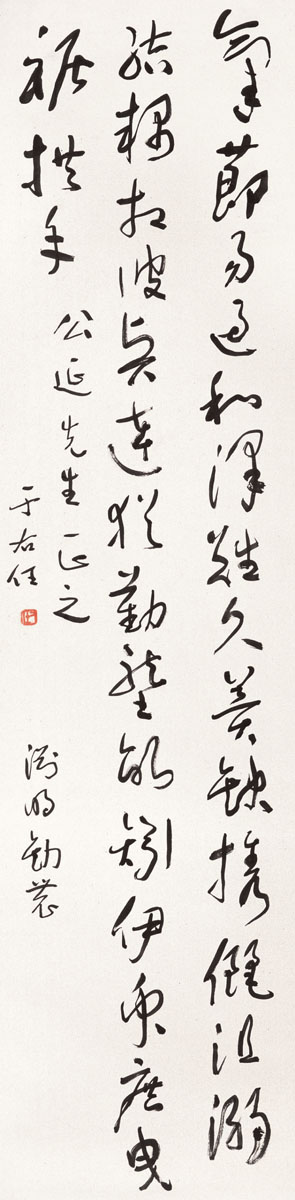

图解袁世凯银...  于右任 渊明...

于右任 渊明... 赵云壑 秋江...

赵云壑 秋江... 江寒汀 果熟...

江寒汀 果熟... 倪田 竹下高...

倪田 竹下高... 李秋君 夜宴...

李秋君 夜宴... 沈慰 临富春...

沈慰 临富春... 陈半丁 蔷薇...

陈半丁 蔷薇... 林纾 春近江...

林纾 春近江...