黄胄1962年作《高原子弟兵》, 镜心 设色纸本;成交价:RMB 38,870,000;尺寸:185×143cm;拍卖公司:中国嘉德国际拍卖有限公司;成交时间:2014-11-21。

钤印:黄胄之印。

题识:高原子弟兵。一九六二年十月,黄胄作。

1963年人民美术出版社为这幅《高原子弟兵》印制了宣传画,印量3300张。后来黄胄在宣传画上题到:“主要群众形象应当再朴实些,若能描绘出典型的牧区妇女的健康形象可能要好些,天空应再开廓些,再加上雪山远景。”并简单补上几笔雪山。足见黄胄对画面结构反复推敲,尽善尽美。值得注意的是,这幅作品60年代的出版物都以此幅原作印刷,而70年代以后的出版物则都以此幅题字后的宣传画印刷。

1962年的中印冲突前线上,有一位与众不同的战士,他手中握的不是钢枪,而是画板和笔,他就是黄胄。当时他作为随军记者在前线写生采访,此时他的内心里充满了革命的浪漫和激情,也还有一些对远在北京的妻儿的愧疚。

因为就在他接到命令临出发前,他的爱子梁穗不慎摔了一跤,十分危险,这让黄胄十分心急,一方面可以再回阔别已久的边疆地区,这让他很兴奋;但另一方面梁穗的病情也让他十分牵挂,但最后他还是在焦虑中踏上了奔赴前线的列车,因为祖国需要他。

也许匆忙赶赴前线的黄胄当时并没有想到,这次的中印边境采访会诞生一幅未来极具里程碑意义的大作——成为一代历史印记的《高原子弟兵》。在这幅丈二对开的巨幅画作上,黄胄描绘了近五十个人物,不仅细致地描绘出了人物的形象,更重要的是表现出军民相拥时那一瞬的感情。这幅黄胄60年代的巨幅创作,可谓其“多人物、大场面”的典范巨制,是新中国经历了百年坎坷后重新抖擞精神的时代写照。

在当时,许多画家如叶浅予、蒋兆和、刘文西、邵宇等深入生活,为表现新时代而努力做出自己的贡献。黄胄也不例外,他在刚刚调任到总政治部文化部之后,就创作出了《洪荒风雪》,此作获得了1957年第六届世界青年与学生和平友谊联欢节金质奖章,随后创作的《赶集》获1959年第七届世界青年联欢节铜质奖章。这几张大幅作品紧扣社会的变化和时代精神,最主要的是在表现技法上突出了黄胄的笔墨风格。加之他又深入体验边疆地区各民族的生活和风俗,以新鲜活泼的艺术题材和激动人心的视觉感受,确立了自己的艺术语言和作品面貌,在美术史上,这一时期被公认为是黄胄的第一个创作高峰时期。

黄胄1944年拜赵望云为师,当时他已经画得相当熟练,并且有着丰富的写生和创作经历,但赵望云的农村写生给了他深远的影响,让他走上了“生活是创作的唯一源泉,社会是一个大学校”的道路。而1946年前后,他在黄泛区的写生,对于黄胄而言是他绘画和人生上的一次升华。黄胄后来在《自述》中讲,在河南期间,尽管只有8个月,但对自己后来的艺术道路非常重要。“对现实中到处都是贪官污吏是深恶痛绝的,也有了爱国爱民的思想,觉得自己身为一个画家,就必须反映老百姓的苦难生活,自己有责任向外报道这些东西。”这一时期,他的用笔已经很熟练,但与他后期的刚强雄健的画风大相径庭,是十分潇洒和流畅的。人物的结构和动态比较准确,作品的画面结构也比较稳定,有明确的目的性和一定的情节性。这些写生素描尺幅虽然不大,但是可以看出他对众多人物的布置以及对较大的场面的掌控已经比较熟练了。

解放之后,赵望云亲自送黄胄参加了人民解放军,从事战士读物的美术工作。从此经常赴甘肃、陕西、青海、新疆部队采访作画,发表了大量漫画、连环画、宣传画,不同画种的广泛实践为黄胄的绘画铺垫了扎实的根基。1950年,黄胄创作了一张《军民一家》,从画中可以看到,军队生活、军民关系等内容成为黄胄作品的重要题材,思想内容也由对旧社会的批判转向对新时代的讴歌,情调也由苦涩、悲愤转向欢乐。

1962年,中印边界发生冲突,当时作为中国人民革命军事博物馆美术创作员的黄胄受命赶赴前线在边境线东段采访。虽然黄胄多次去到边疆地区,但这次有任务在身。另外,祖国的西北边疆是黄胄一直魂牵梦绕之所在,美丽多彩的风光、热情好客的兄弟民族,还有驻守边防的子弟兵,对黄胄来说,那些独具特色的美与自己的艺术气质十分契合,是怎么也画不完的题材。

本幅《高原子弟兵》完成于“1962年10月”,那时的黄胄年轻,精力充沛,有丰富的生活积累和从事美术宣传工作的经验,加之以前创作的数幅作品,使他在创作这张作品时能够驾轻就熟地处理构图,妥帖地安排众多人物,而且可以看得出他对里面所有的人物非常熟悉,这得益于其日常做了大量的素描写生。写生在创作中的重要性不言而喻,而速写在黄胄的绘画艺术中更是重中之重,可视为其艺术生命之所在,没有黄胄的速写,也许就没有黄胄的国画艺术。他的写生作品量极大,可惜的是,在“文革”中被迫烧掉的速写有一大筐,计上万件作品。

目前可以看到一些他对当地的军、民写生的作品,如《阿克苏的汉族小朋友》、《阿克苏舞》、《战士》、《模范战士》等等,这样的写生黄胄画了很多,就为了能让自己尽快熟悉将要创作的这幅画里的人物。

素材整理完备之后便需要设计适合主题的构图,尤其是创作《高原子弟兵》这样的巨幅作品,需要不断地修改调整,在形象准确、主题分明的前提下,布置主次人物的位置和道具背景等,这绝非一张两张画稿能解决的。最后,黄胄将需要突出军民鱼水情深的战士和前来劳军的藏族同胞选取数个,安排在黄金分割线上作为近景,然后逐渐推进,根据主次安排远近和大小,给人以立体、形象的感觉。画面左方人物安排地很满,主要就是身着藏袍的藏族妇女和一位身着大衣的战士,而右方只安排一位少女,提着茶壶正走过来,恰好与主要人物手中的茶碗形成故事上的连接,也与大部分画面相呼应。整个构图虚实映照,体量敦厚。正如李松先生指出的:“黄胄最善于驾驭多人物、大场面的构图,喜欢选择情节发展高潮的瞬间去刻画人物,画得气势磅礴。其所表现的已不仅仅是抒发画家个人对生活的感受,而是国家、民族经历了百年坎坷、灾难之后,重新抖擞精神、自强不息的社会心态的反映;是民族振兴的大形势激发了画家的自信心、自豪感,凝聚为昂扬奋发的感人的艺术形象”。

在无数次调整修改画稿之后,黄胄开始着手勾线、落墨、敷色了。他以重墨为骨,描写出凯旋归来的战士和热情迎接的藏族群众,在勾眼、眉、鼻、嘴时仅仅数笔,明眸皓齿,表情热烈而丰富。人物的表情、衣纹乃至衣服上的花纹,都十分写实、细致,线条干脆利落,不难看出他早年跟随赵望云农村写生时打下的坚实的写实基础。勾完线条之后再染以赭石、花青和朱砂、石绿,使面画厚重而又光彩焕发。他在用色方面非常大胆,把鲜明、单纯的色彩和墨色配置起来,强烈而艳丽,例如少女藏袍的朱砂色,先勾勒,之后填入重色,复又加勾墨线。既表现了藏袍的厚重质量感,又使这块沉着的朱砂色在整幅画面中起着提神压镇作用。虽然人物多样,颜色丰富,但却十分协调。尤其是画中比较明显的主要人物:着蓝色藏袍的妇女和身穿白色皮毛大衣的解放军战士,两种颜色对比十分明显,却并不突兀。

这其中还有一个小插曲,据画家史国良透露,画中解放军战士所穿的这件皮毛大衣,就是黄胄在前线采访时所穿的。后来在史国良第一次去西藏时,黄胄把这件皮大衣送给了他,告诉他:“那个地方冷,路上用得着”。

全图中,人物的画法不同于传统的笔墨,因此笔线显得奔放洒脱,但又有传统“藏”、“敛”的笔法在里面。对画中人物的表情和形象描绘得十分写实,表现出他深厚的写实功底和对传统笔墨的理解。在1964年创作《亲人》时,黄胄用了相同的手法,抓住了牧民们载歌载舞、热烈拥抱卫生兵的那一瞬,表现出草原牧民在见到解放军卫生兵时那种亲切、热烈、如迎接亲人回家的感情。

本幅《高原子弟兵》从线条来看,是非常迅速果断的,粗犷、泼辣,增强了笔墨的张力,使画面飞动而热烈,给人以痛快豪爽的气势,淋漓尽致地体现出凯旋归来的战士和热情劳军的群众得胜后的欢乐、兴奋。邓拓1963年在《黄胄作品的三新》一文中讲黄胄作品的特色是“三新”,即人物新、意境新、手法新。这个评价是十分贴切的。

本幅画作是黄胄当时的创作任务。1963年,人民美术出版社为这幅《高原子弟兵》制作了宣传画,印量3300张,作为特定宣传所用。而黄胄在看到印制成的宣传画后,又在宣传画上提笔写到:“主要群众形象应该再朴实些,若能描绘出较典型的牧区妇女的健康形象,可能要好些,天空应再开廓些,再加上雪山远景”,并加了几笔雪山远景。可见黄胄对画面的结构反复推敲,尽善尽美。由于这幅重要创作在完成后即被藏家秘藏,长期以来并不知道具体藏处。故而在以后的种种出版著录中,都未能用原作出版,而只能用带黄胄再次题款的宣传画代替。但几乎所有黄胄重要的出版物,这幅都被收录其中,足见这幅创作的重要性。

黄胄说:“学画也是逆水行舟,不进则退。守是守不住,一定要进攻”。对黄胄而言,绘画没有最完美,只有更完美。“要攻冲,要集中自己的生命力去进攻”。这幅史诗般的巨制《高原子弟兵》是黄胄60年代的重要代表作,也是新中国美术史上极具里程碑意义的巨幅主题性创作。它诞生在中国那个重获新生的澎湃时代,更重要的是,他超越了那个时代。当它在秘藏五十年后重新出现在我们面前时,依然让我们似乎在一瞬间回到画家那些激情燃烧的岁月,而对一个艺术家“必攻不守”的精神如此深深感动。

http://www.36bu.com/声明:本文属于网络收集信息,仅提供交流学习使用,不代表收藏之家观点和意见,仅供参考了解,更不能作为投资使用依据。

云南造币厂及...

云南造币厂及...  湖北省造双龙...

湖北省造双龙...  清朝时期广东...

清朝时期广东...  民国元年至十...

民国元年至十...  民国十一年至...

民国十一年至...  民国三年O版...

民国三年O版...  西安考古修复...

西安考古修复...  图解袁世凯银...

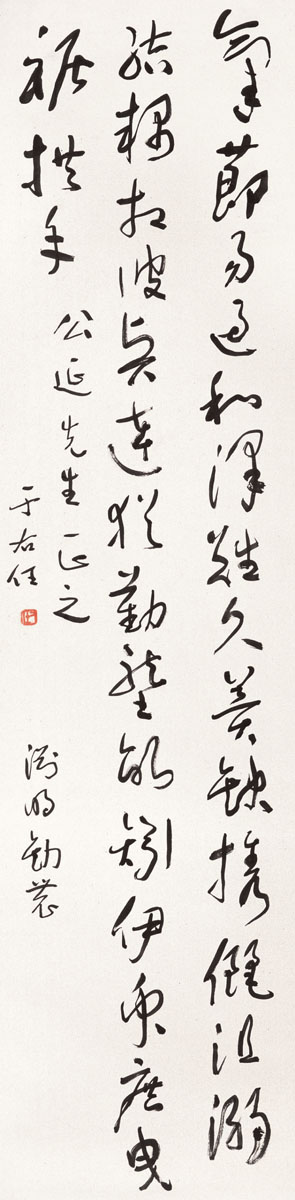

图解袁世凯银...  于右任 渊明...

于右任 渊明... 赵云壑 秋江...

赵云壑 秋江... 江寒汀 果熟...

江寒汀 果熟... 倪田 竹下高...

倪田 竹下高... 李秋君 夜宴...

李秋君 夜宴... 沈慰 临富春...

沈慰 临富春... 陈半丁 蔷薇...

陈半丁 蔷薇... 林纾 春近江...

林纾 春近江...